泰阜村の『履歴書』—戦乱を逃れ、未来を共に育む泰き村

泰阜(やすおか)村

戦乱を逃れ、未来を共に育むー

泰阜村では、遠い昔から、異なる出自の人々が手を取り合い、共に未来を築いてきました。この地に集ったのは、戦乱に敗れ、安住の地を求めた者たち。しかし、彼らは身分の違いに縛られることなく、平等に助け合いながら村を作り上げてきたのです。

その精神は今も息づき、都会では薄れつつある『心の豊かさ』や『人々のつながり』の価値として見直されています。

泰阜村の『共生の心』は、これからの時代を生きる私たちにとって、より大切なものになっていくでしょう。

※ ここでご紹介する内容は、できる限り歴史資料を参考にしていますが、あくまで一つのストーリーとして展開しています。「こういう見方もあるのかも?」という気持ちで読んでいただければ幸いです。

泰阜村は、戦乱を逃れた武士たちが新たな生活を築いた村です。

彼らは「共に生きる仲間」として受け入れられ、力を合わせて村を開拓しました。

こうした歴史から、助け合いの文化が生まれ、自然と共に生きる暮らしが根付きました。

村には、新しい人々を迎え入れながら共に成長する精神が息づいています。

泰阜村のアイデンティティは、「自然との共生」と「共に築く未来」です。

これは、新たな仲間と共に、村をより良い場所へと育てる精神を表しています。

🛖 泰阜村のルーツ: 南北の恵みを分かち合い共に生きる村

泰阜村の南部と北部は、地理的・歴史的背景が異なります。南部は縄文時代から続く「自然との共生」の文化。一方、北部には戦乱を逃れた武士たちが開拓した「開拓と受け入れの文化」が根付いています。

- 南部:天竜川沿いの肥沃な土地 → 縄文的な共同体文化が発展しました。

- 北部:山間部での開拓 → 武士たちの協力意識が強まりました。

もっと詳しく読む

🌱 南部:自然と共生する村の母体

泰阜村の南部は、天竜川沿いの豊かな自然に恵まれ、縄文時代から共同体意識が根付いてきました。人々は自然と共に暮らし、穏やかな共生文化を築いてきました。

🪓 北部・南山:開拓の地と強い結束

一方、南山(南部の山間部)や北部には、鎌倉時代以降、戦乱を逃れた武士たちが移り住み、協力しながら開拓を進めました。こうして「助け合いながら新たな暮らしを築く文化」が根付き、南部とは異なる開拓精神が育まれました。

🌲 共生と開拓の村 ― 泰阜村の南北のつながり

北部は自然の恵みを活かしながら開拓を進め、新たな人々を受け入れてきました。南部が自然との共生を重視した安定した文化を持つのに対し、北部は新しい人々と共に発展する開拓の文化を築いていきたのです。

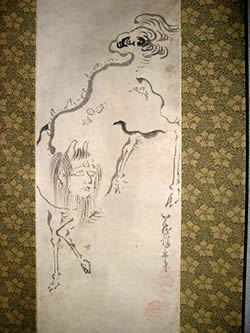

🦝 南北を越えた村の絆—『タヌキが描いた絵』に込められたメッセージ

泰阜村には、南部と北部それぞれに、同じ「不思議な絵」が1枚ずつ残されています。その由来には、次のような伝承があります。

「昔、都の公家が南部を通った際、地元の人々は手厚くもてなしました。しかし、公家が北部へ向かうと、そこでは『それはタヌキが化けた姿だ』と見破られ、飼い犬に噛み殺されてしまった。」

この物語は、南部と北部の人々の文化の違いを表しているのかもしれません。

🛖 南北の気質と文化

南部(温田)は、縄文時代から自然と共に暮らし、朝廷の文化を尊重する姿勢がありました。(南朝支持)

北部(柿野)は、戦乱を逃れた武士たちが開拓した地域で、厳しい環境の中で生き抜く実直な気質が根付いていました。(北朝支持)

この違いが、南部の人々には「朝廷に敬意を払う村」、北部の人々には「独立心の強い武士の村」というイメージをお互いに抱かせていたのかもしれません。

😊「タヌキが描いた絵」に込められたユーモア

この不思議な絵は、南北の人々の相互のイメージをユーモラスに表したものだと考えられます。

- 🦝 南部の人々から見た北部 → 「独立心の強い武士の村」

- 🏯 北部の人々から見た南部 → 「朝廷に敬意を払う村」

そして、絵の中の顔はどこか落ち武者のように見え、さらに胴体は泰阜村の地形にも似ている気がします。それは、南部の人々が抱いていた北部の武士のイメージを表しているのかもしれません。

📝 画像引用元:泰阜村公式サイト

🎭 「お互い様だよね」と笑い合う南北の人々

しかし、南北の人々はこの違いを敵対ではなく、笑い合うユーモアとして受け止めました。

「タヌキに化かされたのはどちらか?」

「結局、お互い様だよね!」

そうして、南部と北部に1枚ずつ同じ「タヌキの絵」を残したのです。

この絵こそ、泰阜村が大切にしてきた「違いを認めながら共に生きる精神」の表れなのかもしれません。

南部を省くと「タヌキの絵」に形がそっくりだと思いませんか?

🛖 泰阜村の歴史:時代を超えた物語

🌱 縄文・弥生時代

温田宮の平は、天竜川沿いに広がる交易地でした。

古くから人々が行き交い、豊かな土壌を活かして農耕が営まれていました。

もっと詳しく読む

温田宮の平は、天竜川沿いに位置し、古くから物資の交換地として栄えた地域です。この地は最大の河原として知られ、天竜川を挟んで人々の交流が盛んに行われてきました。東には田本や大畑の深見を中心とする三紀層の緩傾斜地が広がり、初期の水田耕作にも適した地域とされています。

三紀層の土壌は、堆積物が豊富でミネラルや栄養分が多く含まれていることが多いため、農作物がよく育つ土壌といえます。さらに、緩やかな傾斜地は水はけが良いため、作物が育ちやすく、農地として非常に適した条件が整っています。

したがって、この地域は、縄文時代から弥生時代にかけてのさまざまな文化の痕跡を残しており、温田宮の平からは土器や須恵器など、時代を超えた多彩な遺物が出土しています。

🏺 古墳時代

古墳時代になると、泰阜村には大きな権力構造はなく、

縄文時代からの暮らしが続いていたと考えられます。

🌸 奈良・平安時代

奈良時代、泰阜村は中央政府の管理下にありました。

しかし、遠隔地であったため、大きな政治的変動を受けることは少なく、

村の生活はほとんど変わらなかったと考えられます。

⚔ 鎌倉・南北朝時代

この頃、地頭である知久氏がこの地域を治めるようになりました。

しかし、泰阜村は辺境の地であったため、中央の戦乱の影響を受けにくかったようです。

そのため、地元の人々の間で「共生」の文化がより強固なものになっていきました。

もっと詳しく読む

- 📜 知久氏と泰阜村の歴史

泰阜村は、鎌倉時代から南北朝時代にかけて知久氏の支配下にありました。

知久氏は「地頭」として土地を管理しましたが、泰阜村は中央から遠く、辺境の地だったため、南北朝の戦乱や大きな政治的変動の影響は少なかったと考えられます。 - 🌿 自然と共生する信仰

知久氏が属していた諏訪神党には、- 「戦う神」としての武神信仰

- 「自然を敬う信仰」

この2つの側面がありましたが、泰阜村では特に自然崇拝が重視されていました。

知久氏もこの土地の文化に合わせ、「自然と共生する信仰」を大切にしていたと考えられます。これにより、縄文時代から続く自然との共生文化が維持され、安定した地域社会が形成されました。

- 🏡 戦いから逃れ、守られた暮らし

南北朝時代、知久氏は南朝側につきましたが、泰阜村は地理的に辺境だったため、戦乱の影響はほとんど受けませんでした。

そのため、村では伝統的な生活が守られ、自然の恵みを活かした穏やかな暮らしが続いていました。

🏯 室町・戦国時代

戦国時代、武田信玄がこの地にも侵攻してきました。

しかし、泰阜村は山深く、自然の防御力が高かったため、武田氏は南山衆を組織して、この地を守らせました。これが後の結束の強さにも繋がっています。

もっと詳しく読む

- 室町時代

室町時代においても知久氏は、徐々に勢力を拡大し、地方の有力な豪族(守護大名に近い立場)としての地位を確立していきます。しかし、戦国時代に入り、武田信玄の勢力が信濃国を制圧していく中で、知久氏もまた武田氏の侵攻を受け、最終的には滅ぼされてしまいます。

つまり、知久氏は地頭としての基盤から始まり、室町時代には守護大名的な役割を持つようになるものの、戦国時代の戦乱の中で武田氏に敗れる運命をたどったといえます。

- 戦国時代

泰阜村は、武田氏が知久氏を滅ぼした際も、そこまで大規模な戦闘や荒廃が生じたわけではなく、むしろ南山地域を防衛するための組織を整えるなど、一定の秩序を保とうとした節があります。このような対応は、泰阜村における平穏の維持に貢献したと考えられます。

地域住民の生活を安定させることで、外部の影響を取り入れつつも、地域独自の文化や結束が保たれたと言えるでしょう。このような戦略があったからこそ、泰阜村は自然や伝統と共に成長していく地域としてのアイデンティティを築くことができたのだと思います。

また、泰阜村は自然豊かな山間部であったこともあり、こうした地理的条件が戦乱からの防護壁として作用した可能性があります。結果として、この地域は自然と共生し、ある程度の独立性と平穏を維持することができたと考えられます。

これは、泰阜村が歴史的にフラットな人間関係や内部資源の開拓に向けた外部受け入れの文化を築き上げる土壌となった一因とも言えます。

🛖 泰阜村 ー 自然と共に生き、恵みを分かち合う村

泰阜村は、鎌倉時代から「異なる出自の人々を受け入れる文化」を育んできました。

その結果、村には「開かれた共同体意識」が根付き、協力と共生の精神が定着しました。

豊かな自然に囲まれたこの村には、戦乱を逃れた武士たちが安住の地を求めてたどり着きました。

南部は農耕を基盤とした「共生の文化」、北部は武士団による「開拓の文化」が根付き、

外からの移住者もこの地の暮らしに溶け込み、村の一員として受け入れられてきました。

もっと詳しく読む

泰阜村の独自の特性は、さまざまな地域背景や時代の変化を通じて形作られてきました。泰阜村は、戦乱を逃れてきた人々を受け入れ、それぞれの文化や知恵を生かしながら発展してきました。南部では「自然と共に生きる文化」が根付き、北部では「開拓と協力の精神」が培われました。

- 南部:「自然との共生」

南部(天竜川沿い)では、縄文時代から「自然と共に生きる文化」が根付いています。住民たちは自然の恵みを享受し、穏やかな生活を送る中で、環境と調和する暮らしを続けてきました。

- 北部・山間部:「共に築く」精神

一方、北部や南山の山間部では、異なる出自の人々が協力し、開拓を進めました。

「自然を切り開き、新たな生活基盤を築く」という共通の目的のもと、団結し助け合う精神が生まれました。この精神は、現在の村の共同体意識の礎となっています。 - 安土桃山から江戸時代へ:泰阜村の独自性の確立

安土桃山時代から江戸時代にかけて、南部の「自然との共生」と、北部・山間部の「共に築く精神」が融合。

村は豊かな自然資源を活かしつつ、外部の知恵を取り入れながら独自の文化を形成しました。この適応力こそが、泰阜村の持続的な発展の鍵となっています。

🛖 泰阜村の歴史にみる入村者の流れ

⏳ 先住民と天竜川流域の暮らし

- 縄文時代から、天竜川や山野の資源(漁労・樹実の採取・燃料)を活用し、南部を中心に定住していました。

🏯 鎌倉時代:武士団の進出

- 地頭・知久氏:泰阜村南部を統治し、農耕文化を支えた。

- 豊島氏(関東武士団):北部を開拓し、戦略拠点を形成。戦の影響が色濃く残る。

- この違いが、南部と北部の文化の違いを生む要因となった。

⚔ 南北朝時代:移住者の流入

- 鎌倉幕府滅亡後、多くの敗残武士が天竜川を遡り、定住。

- 吉沢郷・中島郡(南信地方)からの武士団が田本村・打沢村を開村。

⛩ 紀州熊野からの移住者

- 南北朝時代、紀州熊野から薬師如来を奉じた林氏一族が入村。

- 秘仏を祀り、自治精神が強い集落を形成。

もっと詳しく読む

🙏 『稲伏戸』封印された魂:薬師如来が語る故郷の記憶

稲伏戸に現存するこの紀州から持ち出された薬師如来は、紀州での生活や信仰の証であり、「魂の象徴」として秘仏となりました。

この一団にとって薬師如来は、単なる仏像ではなく、故郷の精神やアイデンティティを新たな地で守り続ける象徴だったと考えられます。つまり、「故郷を離れたけど、俺たちの魂はここにある。誰にも触れさせない。」ということであったのかもしれません。

熊野信仰は、自然や山岳信仰を基盤とし、「浄化」「再生」「救済」の象徴として多くの人々に崇拝されてきました。

そのため、熊野出身の人々が持つ信仰心も特別に深く、熊野での生活や信仰の象徴である薬師如来を新たな地に移し、その存在を隠すように大切に守ったというのは、自分たちの魂の核を新たな地で生き続けさせようとした決意の表れなのかもしれません。

🎎 江戸時代

- 南部の「自然との共生文化」と北部の「開拓文化」が融合しました。

- 泰阜村独自のアイデンティティが形成されました。

泰阜村—未来へ紡ぐ『共生の精神』と地域活性化

泰阜村は、「自然の恵みを分かち合う共同体意識」を育んできました。

この精神は、戦乱を逃れた人々を受け入れ、共に村を築いてきた歴史に根ざしています。

異なる背景を持つ人々が力を合わせて開拓を進めることで、「心の豊かさ」や「人とのつながり」が生まれ、村の結束が強まりました。

この精神は現在も受け継がれ、村の文化や暮らしの基盤となっています。

今後は、歴史的に培われたこの精神を活かしながら、新たなつながりを築いていくことも、地域活性化のひとつの方向性として考えられます。

もっと詳しく読む

内部資源の活用と外部資源のバランス

泰阜村はこれまで、豊かな自然や伝統的な暮らしを活かしながら、内部資源を中心に発展してきました。

一方で、現代においては、外部の知見や技術を取り入れながらも、村の伝統的な価値観と調和する形で慎重に活用することが求められます。

例えば、新しい技術や外部の支援を導入する際には、単なる『便利さ』だけでなく、村の『共生の精神』と調和し、地域の暮らしに根付く形で活用すると良いかもしれません。

地域活性化のための具体的な施策

泰阜村の歴史的な『共生の精神』を現代に置き換えることで、新たな方向性が見えてきます。かつて戦乱から逃れた武士たちが新天地を求めたように、都市の競争やストレスから逃れ、新たな生活の場を求める人々にとって、泰阜村は魅力的な選択肢となる可能性があります。

『自然と共に新たな生活をスタートし、温かく迎え入れるコミュニティがある』ことを伝えることは、村の魅力を発信するうえで大切な要素になりそうです。そのためには、『心の安らぎ』や『人とのつながり』を大切にしながら、共感を生む仕組みを考えていけたら良さそうです。

🌿 SWOT分析:共生と自然資源が生む持続可能な未来

🟢 強み(Strengths)

- 豊富な内部資源の活用 – 森林や農地などの自然資源に加え、共生の精神といった質的資源が豊富で、村民同士の助け合い文化が根付いている。

- 柔軟で慎重な受け入れの精神 – 外部の人々を受け入れながらも、村の価値観との調和を大切にしている。

- フラットな人間関係と協力体制 – 階層構造がなく、迅速な意思決定と協力しやすい環境が整っている。

🔴 弱み(Weaknesses)

- 外部リソースの不足と導入のハードル – 内部資源を重視するあまり、技術や知識の導入が遅れることがある。

- 人口減少と高齢化 – 若年層の流出が進み、後継者不足が課題となっている。

- 交通アクセスの不便さ – 山間部に位置し、移住希望者や観光客を呼び込むハードルがある。

🟡 機会(Opportunities)

- 現代社会のニーズとの一致 – 「自然との共生」や「心の豊かさ」が求められる現代において、泰阜村の価値が再評価される可能性がある。

- イベントや体験プログラムの活用 – 参加者が「共生の精神」を体感し、移住や関係人口の増加につながる。

- 本質回帰の魅力と精神的価値へのシフト – 都会でのストレスから離れ、心の充実を求める人々にとって魅力的な環境となる。

⚠️ 脅威(Threats)

- 自然災害リスク – 豪雨や地震などのインフラ被害のリスクがある。

- 地域間の競争激化 – 他の地域も移住促進を進めており、差別化が必要。

- 伝統文化と新しい技術の衝突 – 外部の技術やアイデアと村の伝統のバランスを取ることが求められる。

※本SWOT分析は、泰阜村の発展に向けた議論を深めるための一案です。村の関係者の皆様と共に意見を交わしながら、よりよい方向性を見出していければと思います。

泰阜村の未来モデル ー 「共に生き、共に育む村へ」

泰阜村がこれまで大切にしてきた「自然の恵みを分かち合う暮らし」は、これからの時代にも大きな可能性を持っているのではないでしょうか。

村には自然を活かし、助け合う共同体意識が根付いています。

かつては物資を支え合うことが大切でしたが、これからは「心のつながり」や「共感」がより重要になってくるかもしれません。

今後の村づくりでは、こうした「共生の精神」を体験できる場をつくることが、新たな人の流れを生み出すきっかけになるのではと思います。

また、「この体験を誰かと共有したい」と思えるような工夫が、共感を広げ、泰阜村の未来を支える力になっていくのではないでしょうか。

🌿 鎌倉武士の落ち路を辿り、隠れの庵を訪ねる旅へ。 ⏳

かつて鎌倉武士が逃れ、新たな暮らしを拓いた道を辿る。ここは、時を超えて語り継がれるいにしえの地。

あなただけの隠れ家を探す旅に出ませんか?

もっと詳しく知る

🍃 隠れ家の旅の流れ

いにしえの道を歩きながら、過去と未来をつなぐ「隠れ家の旅」。公式なツアーではなく、自由に歩き、物語を感じるぶら旅です。

【1】まずはLINEやメールで日にちを合わせます。

【2】役場に立ち寄る

せっかく来たので、「ちょっと村の中を歩いてみます」と一言ご挨拶。

【3】 いにしえの道を辿る

村を拓いた武士と同じ道を辿りながら、鎌倉から落ち延びてきた者たちの足跡を感じてみる。

- ⛩️ 千の草鞋が消えた道 — かつて落ち延びた武士の草鞋の足跡を辿る

- 🏞 戦乱の世に築かれた隠れ家 — 南山衆の拠点だったかもしれない集落?

- 🏯 鎌倉武士が落ち延びた地 — 伝承が残る、逃れた者たちの村

目を向ければ、かつての鎌倉武士が眺めた景色が広がる。見上げれば、縄文の狩人たちも見たであろう、丸みを帯びた山々がそびえている。

そんな風景の中を歩きながら、ふと『あの古民家は空き家かな?』と思ったり、偶然の出会いを楽しんだり。

【4】また訪れたくなったら、ふたたび足を運ぶ。

「また来ようかな」と思ったら、LINEやメールで気軽にご連絡ください!

⏳ 『泰阜村ー隠れ家探す旅』係は こちら! または、 LINE でご連絡ください。

⚠ 初回は地域のことを知るための訪問となります。ここでの暮らしが気に入りそうでしたら、2回目以降に状況に応じて役場の方へご案内をいたします。

⚠ 本ページの内容は、できる限り歴史的な史実に基づいていますが、一部、地域の伝承や解釈を含んでいます。厳密な学術研究とは異なる視点でまとめられておりますことをご了承ください。

「村の履歴書®︎」「市町村の履歴書®︎」

© 2024–2025 地域の物語を紡ぐプロジェクト