惣村の記憶、いにしえの里、あたらしき暮らし──村の履歴書より

🌳 山奥暮らしを支えるチェーンソースキル 🌳

チェーンソーのスキルは、山奥暮らしを支える大切な技術です。このスキルを身につけることで、薪を切ったり、古民家の補修材を作ったり、小屋や窯の製作など、多くの作業を自分で行うことができます。

チェーンソーのスキルは、山奥暮らしを支える大切な技術です。このスキルを身につけることで、薪を切ったり、古民家の補修材を作ったり、小屋や窯の製作など、多くの作業を自分で行うことができます。

山奥暮らし倶楽部では、チェーンソースキルや木こりの技術を学べる「樵(きこり)祭り」を開催しています。このイベントは、山奥での暮らしを考える方々にとって、新たなスタート地点となるでしょう。🌱

🪓「きこり祭り」—チェーンソースキルで山奥暮らしの準備を始めよう!🪓

山奥暮らし倶楽部では、山奥での新たな暮らしを考える方々のために、初心者向けの「きこり祭り」を開催中!このイベントでは、チェーンソーの使い方を学びながら、自然と共に暮らすためのスキルを身につけることができます。

大人も子供も一緒に参加できるので、家族で自然の恵みを感じながら、きこりの技術を楽しみながら学びましょう。🏞️🌲

初心者向けのチェーンソースキル講習。専門のインストラクターが丁寧にサポートするので、初めての方でも安心です。まずは見学からでもご参加いただけます。少人数から開催します。🎯

👨👩👧👦 親子で楽しめる体験!

子供も参加できる軽作業や木の伐採体験もご用意。自然の中での作業は、新たな暮らしの第一歩として、ぜひご家族でご参加ください。🌲✨

山奥暮らしの物語:自然と共に生きる集落たち

自然と共に暮らしたいあなたへ――

山奥に移住する決断は、決して簡単なものではありません。しかし、未知の可能性を探り、地域に溶け込みながら新たな絆を築くことで得られる充実感は、他には代えられないものです。自然の豊かさに包まれ、心安らぐ新たな暮らしを始めてみませんか。農作業を終えた後は、山から湧き出る清らかな水で沸かす薪風呂に癒され、自然の恵みを存分に活かした新しい生活が待つ集落をご紹介します。

長野市|七二会(なにあい)悠久の山奥に佇む隠れ里—岩草

七二会の岩草は、長野市からほんの少し離れただけで、まるで別世界に足を踏み入れたかのような感覚に包まれます。急峻な山肌に寄り添うように広がるこの集落は、まるで宇宙船が着陸した場所のようだと例える人もいるほど。ここは、都会の喧騒から離れ、未知の冒険へと導く出発点です。

岩草は、七二会の中でも特に結束の固い地域です。春日山神社を中心に、長年にわたって守られてきたこの場所では、今も古き良き時代の絆が息づいています。そして、高齢者が多く暮らすこの地には、山水を引いた田んぼや湧き出る清らかな水、そして昔ながらの井戸が点在し、自然との調和の中で新しい生活を築くには最適な環境が整っています。

この地域は、東と西の2つに分かれており、岩草の上部にはお寺があり、そこから吹き出す水が、田畑を潤し、生活の基盤となっています。その豊かな水源は、新たな暮らしを営む上で、まさに「生命の源」として欠かせない要素です。

また、岩草から長野市内へのアクセスも良好でありながら、そのギャップは驚くべきものです。標高約500〜700mの間に広がるこの地は、長野市の喧騒とは一線を画し、わずかな移動で別世界に足を踏み入れたような感覚にさせてくれます。このギャップこそ、リフレッシュと癒しを求める人々にとっての最高の場所と言えるでしょう。

この地で、新たな暮らしを発見するのは、まるで冒険の旅を始めるかのようです。時空を超え、いにしえの場所へタイムスリップしたかのような感覚に浸りながら、岩草の集落で新しい生活を見つけてみるのも、一つの面白い挑戦かもしれません。

その1:山奥の掘り出し物?!超格安貸家の秘密

「貸します1万円」と驚くほど安い古民家を見つけましたが、なぜこんなに安いのか地元の方に聞いてみました。地元の方曰く、「こんな田舎だから、安くしないと誰も来ないだろう」とのこと。しかし、私は「安すぎると、それなりの人しか来ないかもしれませんね」と少し笑いながら返してみました。

実際、1万円で貸してくれる物件は市場にはほとんど出てこないのが現状です。ただ、集落の方々と交流を深める中で、時にはそのような話が出てくることもあります。特別な技術がなくても、草刈りや簡単なお手伝いに参加することで、地域に貢献し、関係を築くことが、そうしたチャンスを得る絶好の機会になります。

まずは地域の方々と交流しながら、ゆっくりとご縁を見つけていくのが良いでしょう。そのためのお手伝いをさせていただくのが「山奥暮らしクラブ」です🍃。時々、草刈りのお誘いなどをLINEでお知らせすることがあるかもしれませんので、その際はぜひご参加ください🙌

今こそ、入居のチャンスかもしれません!(笑)

その2:草刈り後の青空飲みと山の生き物たち

次にご紹介するのは、七二会の草刈り後に地元の方々と楽しんだ青空飲みのひととき。山奥ならではの話題といえば、やはり動物の話。熊やイノシシから農作物を守るための方法で、自然と人々の工夫が語られます。

こうした経験が、人と人、そして自然とのつながりを深める時間でもあります。夕日を背に、草刈り後のリラックスした空間で、地域の人々と交流するのは、山奥での暮らしの醍醐味です。

その3:山奥暮しのお仕事について(七二会の事例)

七二会では、80歳を超えても年収100万円以上を稼ぐ方々がいます。地域には、木を切る、竹やぶを刈るなど、さまざまな仕事が存在し、シルバー人材センターなどを通じて提供されています。山奥での暮らしは、豊かな自然との触れ合いと、新しい仕事の発見が待っています。

地域に根ざした人々が優位になる仕事ですが、新しいつながりを作るきっかけにもなります。年によっては収入に変動がありますが、自然と共に働くことは、その価値を超える体験です。

その4:山奥で暮らす~集落との繋がり方~

山奥での暮らしは、初めて訪れる方にとって少し緊張するかもしれませんが、それも新しい出会いの始まりです。「束縛を裏返せば、それは絆」。この古い言葉が、日本のコミュニティ精神を思い起こさせてくれます。

ここでは、自然と共に、心温まる人々とのつながりを楽しみながら、ゆっくりと新しい生活を見つけることができます。週末には畑作業を体験しながら、のんびりとした時間を楽しみませんか?

🏠️現地見学のご相談や新たな暮らしについてのお問い合わせは、「七二会(なにあい)について」として、コチラからまたは、LINEでご連絡ください。何なりとお申し付けください。

🌲 長野県|隠れ里に息づく伝説—三浦氏と泰阜村が紡いだ村の物語 🌳

鎌倉時代中期、北条氏の政権下で大きな勢力を誇った三浦氏。しかし、内部抗争や権力闘争の末、宝治元年(1247年)の宝治合戦で北条氏に敗北。三浦氏の本拠地である衣笠城は陥落し、多くの一族が命を落としました。それでも、わずかに生き残った者たちは北条氏の追討を逃れ、散り散りに身を隠すことを余儀なくされます。その一部の末裔が、秋葉街道という古代からの塩の道を頼りに、この泰阜村(当時は辺境の奥地)へと逃れていったのです。

秋葉街道—塩の道と信仰の道

秋葉街道は、遠州灘から諏訪地方を結ぶ塩の道「遠信古道」として、古代から利用されてきました。その後、鎌倉時代には修験者や僧侶が行き交う信仰の道としての役割も加わりました。

この道は、かつて壇ノ浦の戦いで敗れた平家の落人たちが逃亡のために使ったとも伝えられています。険しい山々に囲まれたこの道は、追っ手を避けて安全に逃げるのに最適だったのです。

三浦氏の末裔もまた、この道を頼りに信州を目指しました。修験者や信仰者に姿を似せ、念仏を唱えながら人目を避けてひそかに進みました。「自分たちの歴史を後世に紡ぐため、生き延びなければならない」という強い意志を胸に抱き、古代から人々の命をつないできたこの道を南に下っていきました。

泰阜村の人々との出会い

長い旅路を経て、彼らがたどり着いたのは南信州の泰阜村。温田(ぬくた)や田本(たもと)といった地域の村人たちが、疲れ果てた彼らに手を差し伸べました。

村人たちは食料や水を与えもてなし、さらに「二軒屋」という山奥の静かな場所に隠れるよう助言しました。「ここなら追っ手も来ないだろう」と教えられたその地で、三浦氏の末裔たちはようやく安心して息をつくことができました。泰阜村の人々は、戦乱に巻き込まれた落人(おちうど)たちを追い払うどころか、温かく迎え入れたのです。

山道と岩陰の伝説

二軒屋へ向かう途中、一行は「川端」という険しい山道を進んで行きます。背後には追っ手の足音が迫り、一瞬の緊張が全員を包みます。

「ここに隠れるしかない!」

彼らは道端にあった大きな岩陰に身を潜め、息を殺してやり過ごしました。追っ手の一人が岩に近づき、その目が鋭く岩陰を探ります。しかし、不思議なことに追っ手たちは岩を暴こうとはしませんでした。一人の武士の頭らしき人物が、静かに首を振って言いました。

「ここで手間を取るな。次へ行くぞ。」

三浦氏の末裔たちは、その声を聞きながら息を潜めて震えていました。岩陰で過ごしたあの時間は、彼らにとって永遠のように長く感じられたといいます。この「隠れ岩」は、後に村人たちの間で語り継がれる伝説となります。

泰阜村での新たな暮らし

まだどこかに三浦氏が潜んでいる!そんな気配を二軒屋に感じた。

無事、二軒屋にたどり着いた三浦氏たちは、山奥でひっそりと新しい生活を始めました。自然の恵みを活かし、土地を耕し、静かな暮らしを送る日々が続きます。やがて村人たちとの交流も生まれ、彼らは農業や林業を共に発展させていきました。これが、我科(がじな)地区の始まりだったと伝えられています。

戦乱の時代に翻弄される他の地域とは異なり、泰阜村の人々は落人たちに優しく接し、むしろ自分たちの仲間として受け入れました。この温かな心は、山深い自然と共に村の文化として深く根付いていきました。

伝説として語り継がれる物語

※画像はイメージです。↑

三浦氏の末裔が泰阜村で生き延びた物語は、今も村の歴史の一部として語り継がれています。追討を逃れた彼らの勇気と、泰阜村の人々の優しさは、村人たちの心に深く根を下ろし、時を越えて今なお語り継がれています。

この伝説は、単なる昔話ではありません。地域の歴史を彩り、未来への希望と共生の精神を今に伝える物語として、多くの人々の心に息づいているのです。

落ち延びの果て、ひとときの安らぎを与えてくれる渓流は…今もそこに流れていた。

タイムスリップの旅へようこそ!

かつての隠れ里や、語り継がれる伝承の異次元体験の世界へ。

隠された世界へ飛び込み、まるで当時の空気を感じるような旅に出かけてみませんか?

山道での緊張、追っ手をやり過ごした「隠れ岩」、そして村人たちとの温かい交流…。

彼らが新たな生活を始めたこの場所には、今もその静かな息吹が感じられます。

—あなたの希望をお聞かせください!

「どの時代に行きたいですか?」

「どこからの落人に会いたいですか?」

「鎌倉武士の魂に触れてみたいですか?」

古の物語に触れながら、自分の「隠れ里」を見つけませんか?

自然の恵みを活かした新たな山奥暮らし

古き良き家屋で始めるDIYライフ

大工としての経験を活かし、長年放置されていた古民家を自分の手で再生する決意を胸に、限界集落にやって来ました。荒れ果てた廃屋に足を踏み入れたその瞬間、この場所を再び美しく蘇らせるという強い意志が芽生えました。

屋根が崩れかけた古民家を修復するため、彼は物件の価格を交渉しながら、まずは家の周囲に生い茂る草木を刈り取り、敷地を整える作業に取り掛かります。草刈り機を手に、黙々と作業を進める彼の姿は頼もしく、地域の草刈りイベントにも積極的に参加するようになりました。

「この家を再生するだけでなく、地域との繋がりを築き、ここでの生活をより豊かなものにしていきたい」と語る彼。少しずつ古民家を修復し、その場所で新しい生活を始める日を夢見ています。その挑戦は、地域の人々にとっても大きな希望となっています。

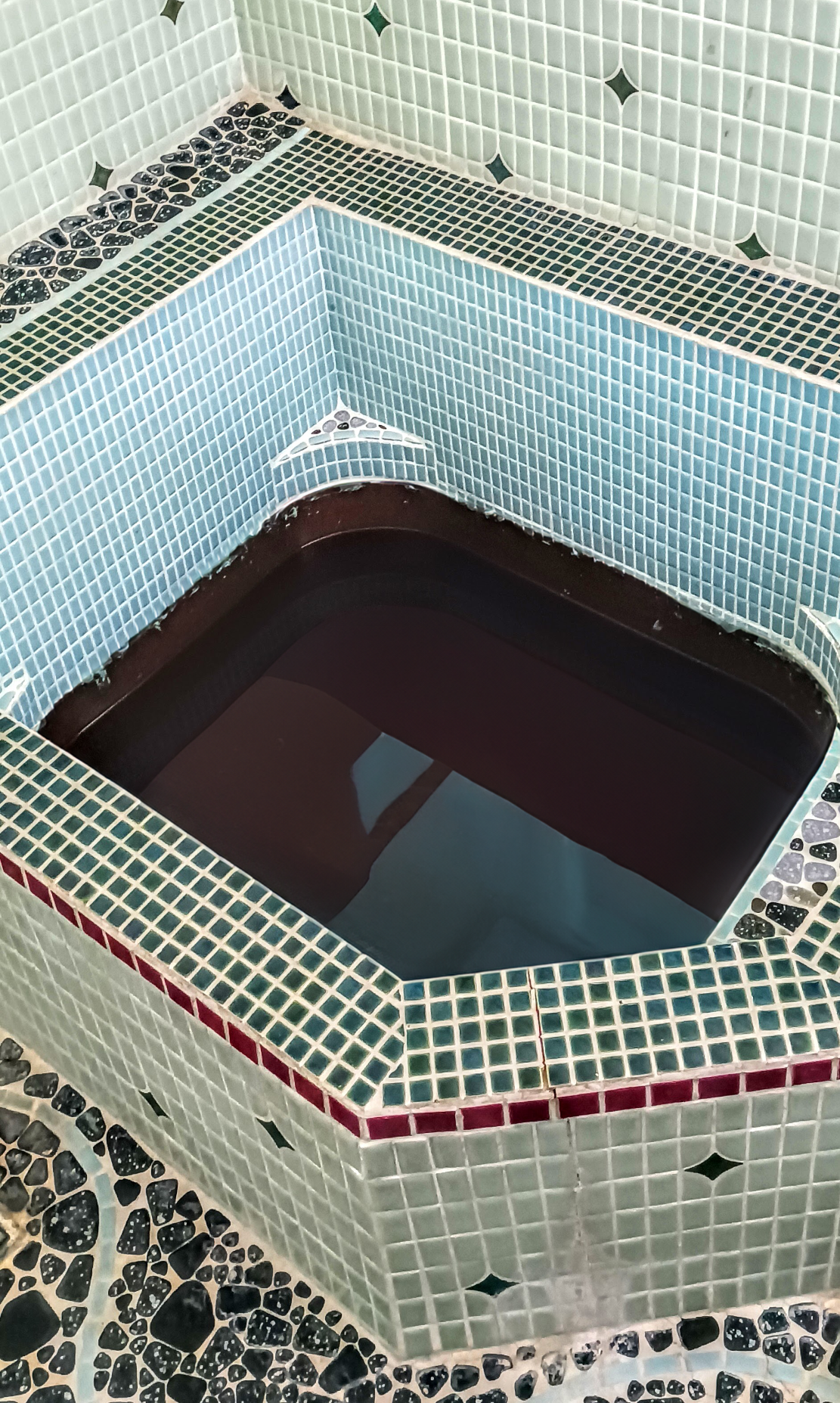

薪風呂で癒される時間

自分で薪風呂を作れば、山奥での生活がさらに充実したものになります。古民家の中には、かつての薪風呂が残されているものもあり、それを自分の手で作り直す楽しみも味わえます。

静かな山奥での暮らしを夢見て、限界集落に移り住んだ彼女。放置されていた古民家を見つけ、新しい生活は薪風呂作りから始まりました。次第に自然と寄り添う日々が広がり、草刈りや地域の集まりにも顔を出すようになり、少しずつ地域の一員としての絆が育まれていきます。

夕暮れ時、薪をくべてお湯を沸かし、湯気が立ち上る中で心地よい温かさに包まれるひとときは、まさに至福の時間。彼女は自給自足の生活を目指して、麦を栽培し始めました。朝の清々しい空気を吸い込みながら畑に立ち、芽吹く麦の成長を見守る時間が彼女の毎日を彩ります。

「自分で焼いたパンを地域のみんなと一緒に楽しむ日が待ち遠しい」と彼女は笑顔で語ります。廃校になった校舎でマルシェを開く計画も進行中で、新たな暮らしが地域とのつながりの中で豊かに広がっていくのです。

山水や井戸の恵みを楽しむ毎日

山奥の湧き水や井戸水といった自然の恵みが、日々の生活を豊かにしてくれます。そんな新しい暮らしができる地区をご紹介します。自然の湧き水を日常に取り入れたい方にぴったりの場所です。

論地(長野市七二会)

かつて、論地の田んぼは日本でも有数の美しさで、多くの人を惹きつけていました。その田んぼを潤していた山水は、今でも変わらず湧き出ています。そして、その山水がそのまま蛇口から出てくるなんて、本当に贅沢なことです。

蛇口をひねるだけで、山から湧き出た新鮮な水が手に入る――これが山奥暮らしの最高の贅沢と言えるでしょう。

そんな自然の恵みを最大限に活かしながら、便利な生活も楽しめる。それが論地の魅力です。

しかし、そんな論地も消滅の危機に瀕しています。裏を返せば、新たな生活を始めるには絶好の場所とも言えるでしょう。

🏠️最新情報を含めて、お問い合わせは「論地(ろんじ)の件」として、コチラからまたは、LINEでご連絡ください。

絶景の中で楽しむ山奥農作業

自給自足の農業を楽しみ、四季折々の作物を育てます。収穫の喜びとともに、自然と共生した食生活が送れます。山奥ならば無農薬栽培も実現できそうです。

山奥でチャレンジするサバイバル仕事

山奥の自然を活かしたビジネスを立ち上げます。山水を利用した氷の蔵元など、自然の素材を活かしたユニークなアイデアで新たな可能性を探ります。Webマーケティングの専門家が、アドバイスからビジネスモデルの構築まで一緒に考えてくれます。

ハチの巣駆除

安全にハチの巣を取り除く技術を学びます。地域の安全を守りつつ、自然との共生を図ります。お仕事にもなります。

養蜂

養蜂を始めて自家製の蜂蜜を収穫すれば、自然との共存した豊かな生活を楽しめます。地域には養蜂の専門家もいるので、初めてでも安心してサポートを受けられます。

竹林除去

竹林の管理方法を学び、適切に除去する技術を身につけます。お仕事にもなります。

山奥で暮らす大変さと快適に暮らすためのポイント

地方の人口減少や高齢化対策として、各自治体では空き家の無償譲渡や助成金支給など、都会からの移住を支援する施策を展開しています。しかし、理想だけで山奥に移住すると、予想以上の困難に直面することも。ここでは、山奥暮らしの大変さと快適に暮らすためのポイントをお伝えします。

🏡 ご近所づきあいの大切さ

山奥には独自の風習があり、地域住民との結びつきが重要です。日常の助け合いや地域のイベントは、山奥暮らしを支える大切なものですが、誤解や勘違いから人間関係がこじれることも。事前に友人や協力者を作り、円滑な関係を築くことが鍵です。

「みんな一緒」という連帯感が強い山奥では、言葉選びや行動に気を付け、柔軟に対応することが大切です。

🛠 草刈り・雪かきなど自然環境との共生

夏は草刈り、冬は雪かきが欠かせません。これを怠ると「ヨソ者」のレッテルを貼られてしまうことも。自然との共生は、山奥で暮らす上での基本です。

地域の作業に積極的に参加し、自然の厳しさを受け入れることで地域の一員として認められます。

🚘 交通の便と生活の質

車やバイクは山奥暮らしの必需品。公共交通機関が乏しい場合は、事前に移動手段を確保しておくことが大切です。スーパーや病院などの場所も事前に確認を。

移住前に生活圏内の施設や交通手段をしっかり調査し、対策を練りましょう。

🌿 自然との共存と虫・動物対策

山奥では虫や動物との共存が避けられません。動物による農作物の被害や虫対策は欠かせない準備です。

虫や動物が苦手な方はしっかりとした対策を準備し、心構えを持ちましょう。

💨 急な天候の変化と備え

台風や大雪などの急な天候の変化は大敵です。ストーブや雪かき用具など、万全の備えが必要です。

天候の急変に備えて、必要な道具や対策を常に用意しておきましょう。

💸 思った以上の出費

ガソリン代や生活費、地域活動費など、意外と出費がかさみます。事前に家計管理の計画を立てることが重要です。

都会とは異なる出費に注意し、計画的な生活費の管理を心がけましょう。

山奥暮らしは想像以上に大変ですが、その分、自然と共に過ごす豊かな暮らしが待っています。しっかりと準備をして、新たな生活を楽しんでください。