南牧村の『履歴書』— 知恵と和の風がめぐる山奥の里

南牧村の『履歴書』— 知恵と和の風がめぐる山奥の里

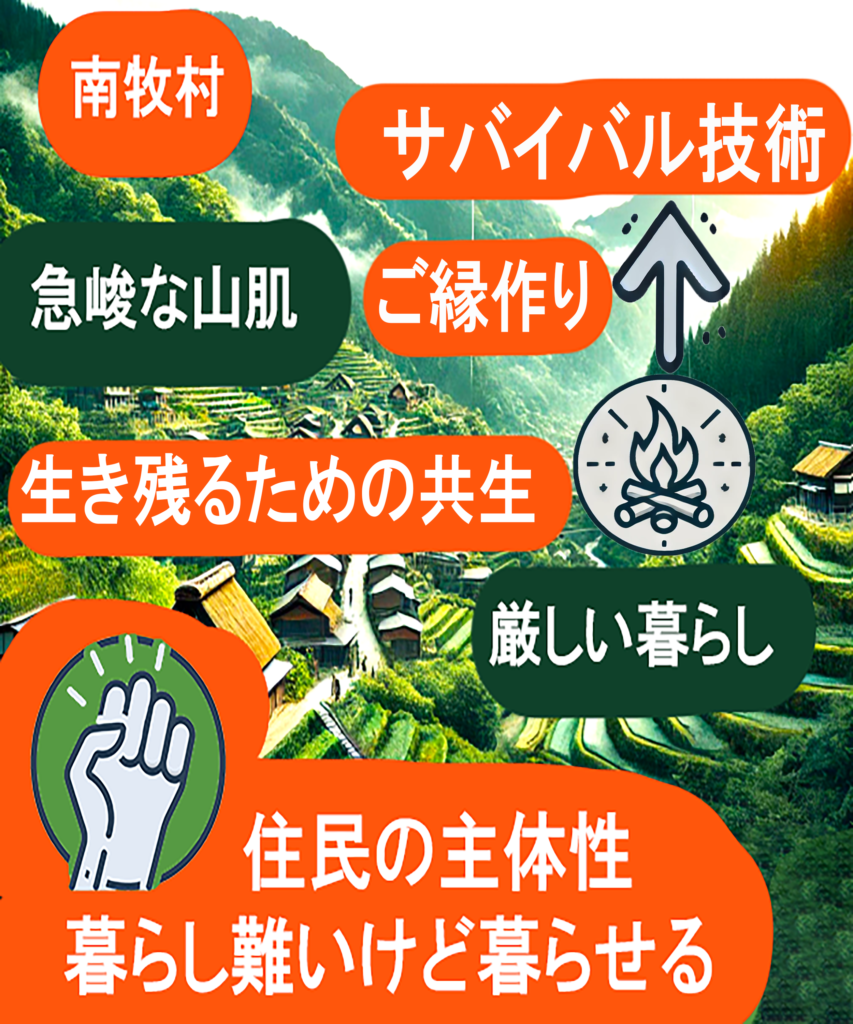

南牧村は、「暮らし難いけど暮らせる」という独自の生活哲学を育み、住民が主体となって地域を守り、発展させてきた成功事例です。過酷な自然環境の中でも、自分たちの生活スタイルを貫きつつ、柔軟に外部の人々を受け入れる文化が根付いています。

地域に根付く“暮らしの知恵”と受け入れの力

- 住民自身が「自分たちでやらなければ」という主体性を持ち、規制や慣習を見直して柔軟に改革。

- 移住者との関わりを重視し、共同作業や地域行事の参加を通して自然な受け入れ文化を育成。

- 「暮らし難さ」をむしろ魅力として発信。古民家再生や自給的生活が自己表現として受け入れられている。

- 厳しい自然条件の中で培われた生活技術や知恵が、現代では「サバイバルスキル」として評価されている。

南牧村の暮らしが今こそ求められる理由

- 自給自足的な暮らしや持続可能なライフスタイルへの関心が高まる中、村の知恵が再評価されている。

- 「不便さ」「手間」を楽しむ文化が、都市生活に疲れた人々に新しい豊かさとして映っている。

- 村の文化は「学びの場」「心の再生の場」として、移住者や来訪者に深い価値を与えている。

未来へと続く文化とつながり

- 地域イベントやワークショップで、移住希望者と住民との縁を丁寧に育む仕組みを構築。

- 「縁があって移住した」という自然なつながりを大切にし、地域の一員として迎える文化がある。

- 困難を楽しみに変える知恵と文化が、南牧村を唯一無二の地域に育てている。

南牧村のSWOT分析:

🟢 強み(Strengths)

- 住民主体の取り組み – 行政に頼らず、住民が主体的に地域課題を解決しており、強いコミュニティを形成している。

- 柔軟な受け入れ姿勢 – 移住者との共存を図るため、規制や慣習を柔軟に見直している。

- 独自の生活哲学 – 「暮らし難いけど暮らせる」という価値観が地域の魅力となっている。

- 自給自足的な生活文化 – 古民家リノベーションや自給自足の技術が他にはない魅力を生んでいる。

🔴 弱み(Weaknesses)

- 厳しい自然環境 – 急峻な地形や気候条件が、移住希望者にとって心理的な障壁となる。

- 高齢化と人口減少 – 若者の定住が難しく、持続可能性に課題がある。

- アクセスの悪さ – 都市部からのアクセスが悪く、日常生活の不便さが残る。

🟡 機会(Opportunities)

- 移住ブームの波に乗る – 地方移住やリモートワークの増加が追い風となっている。

- 地域資源の活用 – 自然環境や古民家などを活かした観光や地域活性化の可能性がある。

- 新たな交流の場の創出 – イベントやワークショップを通じて外部との交流が促進されている。

⚠️ 脅威(Threats)

- 他地域との競争激化 – 移住促進を進める自治体が増え、差別化が難しくなっている。

- 自然災害のリスク – 土砂崩れや豪雪などの自然災害が居住リスクとなりうる。

- 経済的な不確実性 – 高齢化や限られた財源による地域運営の困難がある。

※本SWOT分析は、南牧村の発展に向けた議論を深めるための一案です。村の関係者の皆様と共に意見を交わしながら、よりよい方向性を見出していければと思います。

自然とともに生きてきた南牧村の知恵と工夫

南牧村がこれまでに育んできた力は、住民の「自分たちでやる」という姿勢と、移住者をあたたかく迎える柔軟な心です。そして「暮らしにくさを、暮らしの楽しさに変える」工夫と知恵が、この村ならではの魅力となっています。

昔から南牧村は、山が多く気候も厳しい地域でした。そんな中で人々は、他の地域と協力しながら生きてきました。たとえば、作物が育ちにくい年は、周りの地域と物々交換をしたり、助け合って暮らしたりしてきたのです。

こうした「外とつながって生きる」という考え方は、南牧村の文化として今も受け継がれています。その姿勢こそが、これからも村を元気にしていく大切な力です。

このような南牧村の暮らし方は、他の地域にとってもヒントになります。小さな村の知恵が、地域の未来をつくっていく大きな力になるのです。