宮田村の『履歴書』— 熱量の砦・他戸親王の志を未来へ紡ぐ

宮田村の『履歴書』— 熱量の砦・他戸親王の志を未来へ紡ぐ

宮田村は、豊かな自然と交通の要衝という地理的特性を活かし宮田村は、ヤマト王権の影響を受けながら、時代の変化に適応し、武士政権とのつながりを強めることで、安定した発展の基盤を築いてきました。

この柔軟性と内部結束の力は、現代においても外部との協調やリーダーシップを育む原動力となり、外圧をエネルギーに変える独自の発展を支えています。

※ ここでご紹介する内容は、できる限り歴史資料を参考にしていますが、あくまで一つのストーリーとして展開しています。「こういう見方もあるのかも?」という気持ちで読んでいただければ幸いです。

⚖️ 宮田村の発展を支えた三つの要素

宮田村の発展を支えた要素には、次の三つがあります。

1、中央との結びつきと権威の活用

宮田村は、ヤマト王権の権威を軸に、武士政権と結びつき、安定と発展の礎を築きました。

2、外部からの圧力を力に変える柔軟性

宮田村は、外部の影響や文化の摩擦を発展の力に変えてきました。この柔軟な対応力が、革新と発展を支える原動力となっています。

3、内部の結束と主体性による発展

村全体を統一し、自らの力で発展を進める姿勢を貫いてきた宮田村。この内部の結束は、外部との協調を可能にし、村の成長を支えました。

🔹宮田村は、外圧をエネルギーに変える柔軟さと、中央との結びつきを基軸に発展してきました。

🏯 平安貴族から武士政権への中央の変化と宮田村

古代中央政権と宮田村—信仰と結びつき

宮田村は、ヤマト王権時代から交通の要衝として発展し、奈良・平安時代には皇室に麻布を納めるための徴収を担う「請布所」として機能していました。また、姫宮神社や津島神社を通じて中央との結びつきを深め、信仰を基盤に地域の安定と発展を支えてきました。

武士政権への移行と柔軟な対応

中世の宮田村は、新たに台頭した武士政権とも良好な関係を築きました。鎌倉時代には小田切氏が源氏の挙兵を支援し、平家討伐に貢献。戦国時代には、武田氏の諏訪大社大鳥居造営を支援するなど、財力と影響力を持ち、伊那谷で重要な役割を果たしました。

近代以降、中央の権威が弱まる中で、宮田村は中央との繋がりを重視する姿勢から、内部統制を強化し、自ら自治を維持する道を選びました。

もっと詳しく読む

📌 過去:中央の権威を背景に発展

宮田村は、かつて「皇室・幕府・中央政府」との関係を軸に発展してきました。

中央(政府・支配層)との調和を重視し、その権威を受けながら地域の安定を図ることで、

自立した自治を維持してきました。

💡 主な特徴:

- 朝廷や幕府からの支援・許可を得て土地の開発や自治を進めた

- 異文化との軋轢をエネルギーに変え、時代の流れに適応する柔軟性を持っていた

- 中央の権威を利用しながらも、武士政権と柔軟な関係を築き独立性を確保

📌 現在:中央の権威が希薄化し、村自体が中央集権的な体制へ

近代以降、皇室や幕府の支配体制が消滅し、中央の権威が希薄化。

宮田村は中央との繋がりを重視する姿勢から、「内部の統制を強める形で自治を維持する」道を選びました。

💡 主な変化:

- 中央の権威の希薄化に伴い、自治体内の統治力を強化

- 地方交付税や国の補助金を活用しながらも、外部との関係を限定的にし内部の組織力を高める方向へ

- 結果として、宮田村自体が「独自の中央集権的な自治体」へと進化

📌 宮田村の特性:「村の中で一枚岩となり、中央のような統治モデルを築く」

宮田村は、外部に頼らず「村の中で統治機能を強化する」ことで、中央のような自治を確立しました。

- 外部の影響を受け入れるというよりも、内部の秩序を重視する一元管理型の自治体へ

- 中央の権威の影響力が希薄化するなか、村自体が「中央」になった

- この変化により、内部の結束力は高まったものの、外部との連携は制限される傾向

📌 宮田村の現在の「中央集権的な体制」の影響

✅ メリット

- 内部統制がしっかりしており、自治能力が高い

- 外部からの影響を受けにくく、安定した自治が可能

❌ デメリット

- 外部リソース(人材・技術・文化)を積極的に取り入れにくい

- 変化に対する柔軟性が低く、イノベーションが生まれにくい

📌 結論:宮田村の自治モデルはどこへ向かうのか?

宮田村は「中央に依存する自治体」から「自ら中央のように機能する自治体」へと変化しました。

しかし、これは「安定性」と「変革の難しさ」という二面性を持ちます。

✅ 今後の課題:

- 「内部の結束を維持しつつ、外部との適度な連携をどう組み込むか?」

- 「AI・DXを活用し、内部統制型自治のモデルをどう進化させるか?」

📌 まとめ

- 宮田村は、かつて朝廷の権威を受けながらも独立性を保っていた。

- 現在は、自らが中央集権的な自治を強化する形へと進化した。

- このモデルには「安定性」と「変革の難しさ」という課題がある。

- 今後の発展には、内部統制と外部連携のバランスが重要となる。

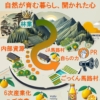

🎭 文化と地理的な要衝

宮田村は天竜川の狭窄地帯に位置し、「巾着の締め口」のような独特の地形です。

この地形は、諏訪文化(上伊那)と伊那文化(下伊那)の境界にあり、両圏の文化的影響を強く受けてきました。

しかし、宮田村はそのプレッシャーをエネルギーに変え、中央政権との結びつきを強めながら、新たな価値を積極的に取り入れることで発展してきました。

- 諏訪文化

諏訪大社を中心に武士文化が根付き、室町時代には北朝(中央政権)支持の勢力が強かった。

- 伊那文化

室町時代、南朝勢力の拠点となり、地元豪族が独自の文化を形成。地方分権の特色が際立っていた。

宮田村は、大田切川を境に、諏訪文化圏(上伊那・武士文化)と伊那文化圏(下伊那・土着的文化)の狭間に位置し、それぞれの影響を受けながら発展してきました。

もっと詳しく読む

✅ 境界の地が紡ぐ文化と歴史の調和

宮田村は、大田切川を境に、諏訪文化圏(上伊那・武士文化)と

伊那文化圏(下伊那・土着的文化)の狭間に位置しています。

この川は自然の境界として機能し、異なる文化が育まれる要因となってきました。

また、諏訪大社の上社と下社の氏子区域の境界でもあり、宗教的な多様性も特徴です。

宮田村はこうした異なる文化圏の影響を受けながらも、皇室への信仰を軸に柔軟な戦略で安定性を維持してきました。

諏訪文化圏

- 諏訪大社を中心に、武士的・中央志向が強い

- 縄文的な自然崇拝のルーツも残っている

伊那文化圏

- 天竜川の谷間に広がる細分化された勢力が特徴

- 地元豪族が地方分権的な文化を形成

- 南朝支持の基盤が強く、土着的な文化が根付いている

✅ 大田切川が諏訪郡と伊那郡の境界

歴史的意義: 古代から鎌倉時代にかけて、大田切川は諏訪郡と伊那郡を分ける境界とされてきました。

『諏訪大明神画詞』や守矢信真の訴状などの史料にも記録されています。

宗教的影響: 大田切川以北は諏訪信仰圏に属し、その南端に宮田村や中越が位置していました。

政治的支配: 宮田村は信濃国伊那郡春近領の一部として、幕府や国衙の影響下にありました。

また、天竜川対岸の駒ヶ根市中沢や東伊那地方も諏訪信仰圏内に属し、諏訪氏の分家である中沢氏が地頭を務めていました。

✅ 諏訪文化圏と伊那文化圏の違い

| 項目 | 諏訪文化圏 | 伊那文化圏 |

|---|---|---|

| 信仰 | 諏訪大社を中心とする自然崇拝と武士的信仰 | 修験道や山岳信仰に根ざした地方的信仰 |

| 文化的性質 | 武士的・中央志向が強い | 地方分権的で土着的 |

| 歴史的支持 | 北朝支持 | 南朝支持 |

| 地理的特徴 | 諏訪湖を中心とした広がり | 天竜川沿いの山間地 |

📜 宮田村の位置と文化圏の交差点としての役割

宮田村の境界的特性: 大田切川が諏訪文化圏と伊那文化圏の境界として機能し、

宮田村は中央集権の仕組みを活用しながら、文化の違いから生まれる摩擦をエネルギーに転換し、自立を図ってきました。

南北朝時代の動き: 諏訪文化圏は北朝を支持する傾向が強く、

伊那文化圏では南朝支持勢力が天竜川東岸に集中していました。

宮田村の生存戦略: 宮田村は中央の権威を背景に、周辺の文化的・政治的圧力を調整してきました。

🌸 宮田村の生存戦略の柱

宮田村は皇室の権威を基盤に発展し、武士政権の時代には朝廷との繋がりを活かして地域の安定を保ちました。

宮田村は、諏訪文化と伊那文化が交わる地理的特性を活かし、その摩擦を発展の原動力としてきました。

村全体が団結し、中央の仕組みを取り入れることで安定した発展を遂げました。この精神は、江戸時代初期の駒ヶ原の共同管理から現代の宮田方式へと受け継がれています。

⛩️ 中央との繋がりが紡ぐ歴史

宮田村は、豊かな自然と安定した農業を基盤に発展しました。天竜川や小田切川の地形は洪水の影響を受けにくく、扇状地と南アルプスの豊富な水資源を活かした米作りが村の繁栄を支えてきました。

また、豊かな自然環境のもと、縄文時代には本州最大級の約5haに及ぶ大規模集落が形成されました。宮田村の発展は、この自然の恵みと中央政権との結びつきによって支えられてきました。

次に、各時代の貴族や武士政権との関係を具体的に解説します。

奈良・平安時代

中央集権的な信仰・文化的なアイデンティティの醸成

宮田村は、姫宮神社や「梅が里」という名称に象徴されるように、中央政権との深い結びつきを築きながら、『忠誠と清廉さ』を基盤に発展してきました。

「梅」は古くから日本文化で正義や潔白の象徴とされており、おさべ親王の伝承を通じて、宮田村の精神的な結束と正義の精神を象徴しています。

⛩️ おさべ親王の伝承とその役割

📜

伝承と歴史的背景

伝承によると、おさべ親王(他戸親王)が宮田村に滞在し、村の梅の花を深く愛したことが語り継がれています。そのため、村は『梅が里』とも呼ばれるようになりました。しかし、実際に親王が訪れたという歴史的な記録は確認されていません。したがって、この伝承には、藤原氏の朝廷支配への憂いと、正統な皇族の存在を後世に伝えようとする意図が込められていたと考えられます。

🏯

藤原氏の影響とその後の日本

この時代を境に、藤原氏が朝廷内で権力を強め、日本の政治と文化が大きく変わりました。その結果、天皇家内の権力争いが続き、中世の政治体制の方向性を決定づける転換点となりました。

🌿

志を受け継ぎ、未来を紡ぐ宮田村

もし藤原氏の台頭がなければ、日本の政治や文化は異なる方向へ進んでいたかもしれません。その中で宮田村は、「梅が里」に込められた正義と清廉の志を守り、地域の結束と独自の文化を継承してきました。この精神こそが、宮田村の未来を支える原動力となっています。

梅がないのに梅が里、来なかった親王が残した伝承の謎—それは、乱れた世を憂うおさべ親王が宮田村へ残したラストメッセージだった。

もっと詳しく読む

梅がないのに梅が里、「おさべ親王」が残した伝承の謎—— 🏯

奈良時代、日本を揺るがした『政変劇』の真実が今、明らかに! ⚔️

乱世を憂いた親王が宮田村へ託したラストメッセージとは—?

- 🔹 宮田村は、「梅」を掲げることで、正統な天皇家を支え続ける意思を示した。

- 🔹 「藤原氏の藤」に対抗する「梅の象徴」—静かな抵抗の証。

- 🔹 おさべ親王の伝承を残すことで、その正統性を後世に伝えようとした。

→ それは、乱れた世を憂い、正しき世の到来を願ったメッセージだったのかもしれない。

- 🔹 梅は天皇家の正統性を象徴する花だった。

- 🔹 おさべ親王の母・井上内親王は、梅を愛したことで知られる。

- 🔹 「梅」は藤原氏の「藤」に対抗する象徴として使われた。

- 天皇家への忠誠 → 梅は天皇家の清廉さを象徴する花だった。

- 藤原氏への抵抗 → 梅は天皇家の正統性を守るための象徴だった。

実際には、この地に梅の木は少ないにもかかわらず、「梅が里」という名前が残りました。

🔹 おさべ親王は、天武天皇の孫であり、藤原氏に対抗する象徴的な存在だった。

🔹 宮田村が「この地に来た」という伝承を残すことで、正統な天皇家を支える意思を示した可能性がある。

- ✅ 宮田村は、おさべ親王の伝承を残し、皇族の正統性を守ろうとした。

- ✅ 「梅が里」という名は、天皇家への敬意と藤原氏への抵抗を示している。

- ✅ 梅は、天皇家の正統性を象徴する特別な花だった。

- ✅ この伝承は、宮田村の誇りを後世に伝えるメッセージだった。

🔹 宮田村は、天皇家と深い関わりを持つ特別な村だった。

🔹 藤原氏の支配は、宮田村の存在意義を揺るがすものだった。

🔥 宮田村にとって、「藤原氏への反発」は単なる感情ではなく、村の存続に関わる問題だった。

藤原氏の支配によって 天皇家の正統性が危機に瀕する中、宮田村は「この村こそが、正統な天皇家を支える地である」 という強いメッセージを後世に残そうとしたのではないでしょうか。

宮田村は、姫宮神社を通じてヤマト王権の流れを汲んでいます。熱田神宮が武力と権威を象徴するのに対し、姫宮神社は皇族の姫を祀り、血統と伝統を守る存在です。

この二つの信仰は互いに補い合い、ヤマト王権の精神的基盤を支えてきました。宮田村は、皇室信仰を象徴する姫宮信仰を中心に据えています。

👑 皇室信仰と地域の絆

⛪

姫宮神社の歴史と特徴

宮田村にはかつて、ヤマトタケルノミコトの妃を祀る神社と、熱田神宮から勧請された神社の二つの姫宮神社がありました。これらは中央政権とのつながりを重視した信仰文化を表しています。

🌏

姫宮神社の広域的な影響力

姫宮神社の氏子区域は南割区を中心に町1区・2区・3区、新田区、大田切区に広がり、伊那谷でも有数の規模を誇ります。地域の結束を強め、精神的支柱として重要な役割を担ってきました。

🏰

皇室系信仰の象徴

宮田村の姫宮神社は、伊那谷で唯一、皇室を祭神とする神社であり、中央とのつながりを重視してきたことを示しています。

⚖️

年番制に見る地域の結束

姫宮神社の祭り準備における年番制は、地域全体で役割を分担し、協力する仕組みです。村の調和と結束を支え、律令国家の祭祀制度とも共通する特徴を持ちます。

ヤマト政権の祭祀制度と持ち回りの仕組みを考察し、国家統治との関係を探ります。各地が順番に祭祀を担う"持ち回り制"は、単なる負担軽減の仕組みではなかった? その背景にある意図とは?

もっと詳しく読む

✅ ヤマト政権と姫宮神社—持ち回り祭祀の歴史

ヤマト政権は統治の一環として祭祀制度を整え、各国が順番に祭祀を担う仕組みを導入しました。律令制では、この分担が負担軽減だけでなく、協力関係を築き、国家への帰属意識を高める役割も果たしました。

- 🌱 祈年祭(春) — 五穀豊穣を祈願

- 📜 月次祭(毎月) — 国家の平安と天皇の長寿を祈る

- 🍁 新嘗祭(秋) — 収穫への感謝と翌年の豊作を祈る

✅ ヤマト政権と祭祀の持ち回り制

姫宮神社の祭りでは、年番制が採用され、地区ごとに順番で祭りの準備を担当します。この制度には以下の特徴があります。

- ✔️ 地域全体の公平性 — 持ち回り制により特定の地区に負担が偏らない

- ✔️ 地域の団結を深める — 住民全員が祭りに関わることで、協力文化が育まれる

- ✔️ 神の恩恵を共有 — 「神の恵みを地域全体で分かち合う」という考えが受け継がれる

- ⚖️ 労力と資源の分散 — 各国が順番に祭祀の物品や人材を提供

- 🏛️ 国家への帰属意識の強化 — 祭祀の共同準備を通じ、地方勢力が国家の一部である自覚を持つ

- 🌀 宗教的・歴史的な結束 — 「神の恩恵を全国民で共有する」という思想を反映

- 🔗 祭祀の継承と地域の役割 — 諏訪大社の「頭役(とうやく)」制度など、持ち回り文化が存続

✅ 姫宮神社:持ち回り制の地域的実践

ヤマト政権の持ち回り制は、諏訪大社の頭役制度へと受け継がれ、信濃では各地が祭祀を順番に担う形で発展しました。

✅ 祭祀の持ち回り制がもたらした影響

- 🏛️ 中央と地方の統合 — 国家レベルの持ち回り制が地方にも反映され、統治の一貫性を強化

- 🤝 地域の自治と協力体制 — 祭祀を地域ごとに分担することで住民の協力意識が向上

- 🕰️ 現代への影響 — 現在の日本の祭礼にも「持ち回り」の思想が継承されている(例:神輿運営など)

持ち回り制は、単なる祭祀の運営方法ではなく、国家と地方の関係性や地域社会の協力体制を強化する手段として受け継がれてきました。

⛩️ 姫宮神社と諏訪信仰—皇室文化と武士文化の対比

姫宮神社は皇室と深い関わりを持ち、古代から宮田村の文化の中心でした。一方、村は諏訪・伊那文化が交錯する地理的条件を活かし、文化的摩擦を発展のエネルギーに変えてきました。

諏訪信仰に象徴される武士文化も取り入れ、調和を保ってきました。1958年に元宮神社で行われた『三百年祭』は、諏訪信仰が比較的新しい文化であることを物語っています。一方、同時期に建て替えられた姫宮神社では特別な祭典は行われませんでした。これは、長い歴史と伝統を重んじる姿勢の表れでしょう。

宮田村は、ヤマト王権由来の皇室文化を中心に据えつつ、武士文化も柔軟に取り入れ、独自の文化を築いてきたのです。

宮田村の姫宮神社は、他の姫宮神社より格の高い祭神を祀り、ヤマト王権の信仰を受け継いでいます。この神社は、宮田村が中央政権と深く結びついていた証です。祭祀や信仰の伝統には、ヤマト王権の影響が色濃く残されています。

もっと詳しく読む

⛩️ 宮田村と姫宮神社—ヤマト政権と地域信仰の結びつき

ヤマト政権は、日本統一の過程で神社信仰を統治の中心に据え、民衆の結束と国家権力の強化を図りました。その信仰は、 天神地祇信仰、祖先崇拝、氏神信仰の3つを柱としています。

- ⛩️ 天神地祇信仰:自然界の神々を崇拝する信仰。

- 👤 祖先崇拝:祖先の霊を祀る信仰。

- 🏯 氏神信仰:同じ氏族が共同で祀る神を崇拝する信仰。

✅ 熱田神宮と姫宮神社:ヤマト政権の象徴と地域信仰の結びつき

熱田神宮は、日本武尊を祀る神社で、ヤマト政権の勢力拡大を象徴する存在でした。その創建は、日本武尊の妃・宮簀媛命が、三種の神器の一つである草薙剣を祀ったことに由来します。

✅ 宮田村の姫宮神社

宮田村の姫宮神社は、日本武尊の妃である宮簀媛命を祀る神社であり、ヤマト政権の信仰体制と深く結びついています。

✅ ヤマト政権と神社信仰の歴史的意義

ヤマト政権は、神社信仰を通じて中央集権的な統治を進めました。熱田神宮と姫宮神社は、それぞれ異なる形で政権の影響力を広げました。

📝 姫宮神社が示す4つの意義

- 🏯 宮田村と中央政権の関係

- 交通の要衝として発展し、熱田神宮の影響を受ける。

- 姫宮神社の信仰が村の独自文化を形成。

- ⛩️ 二つの姫宮神社の統合

- ヤマトタケルの妃を祀る神社と、熱田神宮からの勧請神社が存在。

- 後に合祀され、宮田村の中央志向の象徴に。

- 🏆 姫宮神社の特異性

- 伊那谷で唯一、皇室系の祭神を祀る神社。

- ヤマト王権の影響を強く受けている。

- 🛡️ 地域と中央の調和

- 祭りの分担制がヤマト王権の統治制度を反映。

- 地域が協力し合う仕組みを守り続けている。

ヤマト王権は地方豪族を国造や郡司に任命し、地域運営を委ねていました。宮田村は駅家制度を通じて中央と密接につながり、公文書や物資の輸送拠点として重要な役割を担いました。

さらに、伊那谷で唯一の皇族系姫宮神社を擁し、中央の信仰や制度を取り入れることで、地方の影響力を高めました。

⚔️ 東山道の駅家—交通と軍事の要所

奈良・平安時代、宮田村は中央政権の東山道における重要な交通拠点でした。その名は『延喜式』や『倭名類聚抄』にも記録され、物流や軍事の要所として機能し、国家運営を支える役割を果たしていました。

東山道を通る人々には、朝集使や貢調使、太政官の役人、国府・郡家の公用人馬が含まれ、公文書や物資の輸送が行われていました。さらに、防人や健児、衛士といった軍事関係者も往来し、宮田村と中央政権との結びつきを一層強めました。

🏇 宮田村と馬—物流と信仰を支えた地域資源

宮田村は、奈良・平安時代の駅家制度のもとで馬の供給地として重要な役割を果たしました。『延喜式』に記された信濃国の駅馬や貢馬の通行記録からも、宮田村が物流や軍事の要所であったことがうかがえます。

また、宮田村周辺には国牧(国の馬生産地)が点在し、その一例が天竜川沿いの下牧村です。この地域では馬の育成が盛んで、宮田駅や伊那郡家で伝馬として活用されました。

下牧村には、正月に門松を立てない風習があり、これは馬が門松を突くのを避けるためとされています。さらに、宮田村には「駒潰(こまつぶし)」の伝説が残されており、これは馬文化と地域信仰の中心地であったことを象徴しています。

🏰 宮田村と春近領—皇室と結ぶ麻布の役割

宮田村は奈良・平安時代、皇室に納める麻布の徴収を担う「請布所」として中央と密接に結びついていました。

住民は神事や勅事の役務免除という特権を得て、中央との関係を深めました。麻布の納入は単なる物資の供給にとどまらず、皇室との精神的なつながりを象徴するものでもありました。

奈良・平安時代、宮田村は駅家制度のもとで馬を供給し、物流や軍事を支える拠点でした。『延喜式』の記録にも、中央政権との結びつきが記されています。

もっと詳しく読む

✅ 奈良・平安時代の駅家制度と宮田村の役割

宮田村は古代東山道沿いにあり、駅家制度のもとで馬の供給地として機能しました。『延喜式』には信濃国の駅馬として記録され、常に10疋が備えられていたことが示されています。これにより、宮田村は物流と軍事の要衝となり、中央政権を支えました。

✅ 馬の役割と地域資源の活用

- 🐎 物流・軍事の要

・貢納物の輸送、官吏の移動、騎馬隊の編成、軍事物資の運搬に活用。 - 🏡 信濃国の御牧と駅馬

・信濃国には16か所の『御牧』(国営牧場)があり、宮田村の駅家もこれらの馬を活用。

✅ 宮田村と中央政権の結びつき

駅馬の安定供給を通じて宮田村は中央政権を支え、関係を深めていました。小さな村でも地域資源を活かし、国家運営に貢献できる好例です。

✅ 宮田村と馬—物流と信仰を支えた地域資源

- 🛠 駅家制度と馬の供給

・宮田村は東山道沿いの交通拠点として、中央政権への貢馬の供給や駅馬の運用を担う。 - 📜 『政事要略』の記録

・937年(承平7年)、信濃の諸牧から57頭の貢馬が献上される記録がある。 - 🌏 馬と信仰—駒ケ岳と駒潰の伝説

・神馬伝説や木曽義仲の軍事行動に関連する逸話が残されている。

✅ 国牧と宮田村

宮田村周辺には国牧があり、その代表例が天竜川沿いに位置する上下牧です。ここで育てられた馬は、駅馬や伝馬として利用されました。

✅ 公用人馬の運用と地域の役割

貢馬の通行時には、索夫(さくふ)や糧株(りょうかぶ)、人夫が準備され、その管理を駅家が担いました。これにより、宮田村は国家規模の物流網の一端を担う重要な役割を果たしていました。

鎌倉時代

⛩️ 諏訪大社と武士文化がもたらした地域安定

宮田村の小田切氏は、一族内の平家側の武将を退け、鎌倉幕府の御家人となりました。その後、北条氏への政権移行に伴い、武士文化や諏訪大社を柔軟に受け入れ、地域の安定を図りました。

こうして、ヤマト王権から受け継いだ中央集権的な信仰を基盤に、北条氏や諏訪大社とも信頼関係を築いていきました。

甲斐源氏は諏訪大社の権威を利用し、地域支配を進めました。宮田村もその流れに乗りつつ、独自の信仰を維持し、巧みにバランスを取ってきました。

もっと詳しく読む

⛩️ 甲斐源氏と諏訪信仰—宮田村と地域支配の背景

宮田村は、古代からの信仰を軸に、天皇家の権威を活かしつつ、武士文化や諏訪信仰を柔軟に受け入れてきました。この適応力が宮田村の発展の基盤となりました。

✅ 甲斐源氏と諏訪信仰の結びつき

- ⚔️ 源頼朝の命を受け、甲斐源氏が信濃国へ進出

・平氏勢力を排除し、地域支配を確立。 - 🏯 諏訪大社の権威を利用

・寄進を行い、支配の正当性を主張。

✅ 大田切郷の戦いと菅冠者の敗北

- 🗡️ 治承4年(1180年)、一条忠頼 vs. 菅冠者友則

・忠頼が平氏方の菅冠者友則を討伐。 - ⛪ 戦勝後、諏訪大社へ社領を寄進

・これにより、甲斐源氏の支配が伊那谷全体に広がる。

✅ 菅冠者友則と小田切氏の関係

「菅冠者」という名乗りから、友則は小田切氏と同族だった可能性が指摘されています。

- 💡 小田切友則(平氏方) vs. 小田切良満(源氏方)

・同族ながら、敵対関係にあった可能性。 - 🏯 大田切城と小田切氏

・戦後、大田切城が小田切氏の拠点に。

✅ 宮田村の柔軟な対応と姫宮信仰

- 🙏 姫宮神社の信仰基盤を維持

・天皇・貴族文化の象徴とされる熱田系神社。 - 🧡 諏訪信仰との共存

・武士文化と貴族文化のバランスを取る。

このようにして、宮田村は、中央と地方、貴族文化と武士文化を調和させ、時代の変化を乗り越えながら発展してきました。

南北朝時代

⚖️ 北朝支持と南朝との共存戦略

南北朝時代、宮田村は北朝(室町幕府)を支持しながらも、諏訪氏を受け入れて地域の安定を図りました。諏訪氏は北朝に従いつつ、南朝の宗良親王とも良好な関係を築いており、この柔軟な対応が宮田村の安定につながりました。

特に、南朝支持勢力の多い下伊那と大田切川を挟んで隣接する宮田村にとって、諏訪氏との結びつきは重要でした。

南北朝時代、全国が混乱する中、宮田村は北朝(中央政権)を支持しつつ、地域の安定を図りました。

もっと詳しく読む

🟢 諏訪氏の動向と宮田村の対応

- 🏯 諏訪氏の立場

・諏訪大社の宗教的権威を背景に、地域で強い影響力を持つ。 - ⚔️ 戦略の転換

・当初は北条時行を支持するが敗北し、足利氏へ臣従。 - 🔮 宮田村の対応

・姫宮神社を信仰の軸に据え、諏訪氏と武士文化を受け入れる。

🟢 南北朝の対立と宮田村の立場

- 🛡️ 南朝の特徴

・地方分権を重視し、地元武士・農民層の支持を得る。 - 👑 北朝の特徴

・室町幕府を通じた中央集権と軍事支配を強化。 - 🎯 宮田村の戦略

・北朝を支持し、中央政権との関係を維持。

🔵 北朝と南朝支持武士団の特徴

- 📌 南朝支持

・天皇中心の理念を持つが、地方分権の要素が強い。 - 🚩 北朝支持

・室町幕府と結びつき、軍事力を背景に地域統治。

🟢 宮田村の柔軟な戦略と独自性

- ⛪ 中央と地方の調和

・姫宮神社・津島神社を信仰の基盤とし、安定を確保。 - 🧡 武士文化との融合

・諏訪大社を中心とした武士文化を受け入れ、地域勢力と関係を強化。

🏁 宮田村の歴史的意義

室町時代に入ると、宮田村は小笠原氏の支配下に入りつつ、地域の安定を優先しました。

北朝と結びつきながらも、地方の変化に柔軟に対応し、調和を図る姿勢が宮田村の発展を支えました。

室町時代

⚖️ 農業・交通・馬の売買を通じた経済発展

室町時代、農業技術の発展と商業の拡大で地方経済が成長。宮田村も農業・林業を基盤に、交通の要衝と馬の売買を活かして経済力を高めました。

🏰 大塔合戦と宮田村の中央志向

南北朝の争いが終息し、室町幕府の体制が整う中、宮田村は信濃守護・小笠原氏に協力し、北信濃の国人衆との戦に加わりました。

大塔合戦では、小笠原氏に属する元南朝側の武士(坂西氏・飯田入道)と共に戦い、下伊那の勢力と融和を図りました。

伊那谷の勢力は、小笠原氏率いる室町幕府の守護軍と連携し、宮田村も参戦。南北朝の混乱収束に貢献しました。

もっと詳しく読む

🏯 大塔合戦の背景(1400年)

室町幕府の体制が整い始めた頃、信濃守護・小笠原長秀と北信濃の国人領主たちが対立。最終的に小笠原氏が敗北し、信濃国内で地方分権化が進みました。

📌 宮田村の戦略的立場

宮田村は、小笠原氏の拠点である伊那谷に位置し、地元勢力とともに守護軍に協力。南北朝時代の混乱のなかで、地域の安定化に貢献しました。

🔰 守護側として参戦した主要人物

- 🏹 小笠原長秀(信濃守護) – 信濃全域を統治し、宮田村もその勢力の一部。

- ⚔ 坂西長国(飯田市) – 小笠原氏の庶流であり、幕府側に加勢。

- 🏰 市河頼房(栄村) – 小笠原氏の従属勢力として参戦。

- 🛡 赤沢氏(千曲市) – 小笠原氏の近臣として軍事的役割を果たす。

しかし、国人衆の強い反発により、小笠原氏は敗北。信濃国内では地方の独立性が維持される結果となりました。

戦国時代

🏰 武田氏と宮田村—権威と財力を活かした諏訪大社造営

武田氏による宮田村の財力と権威の活用

武田氏は諏訪大社の大鳥居造営を通じて地域支配を強化。武田勝頼は宮田村の財力と皇室とのつながりを利用し、統治の正当性を高めようとしました。造営費10貫文のうち7貫292文を宮田之郷が負担。この多大な貢献は、宮田村の財力と特別な地位を示し、地域発展の契機となりました。

江戸時代

🌉 宿場町として発展した物流と文化の交差点

江戸時代、宮田村は参勤交代と物流の拠点として発展し、経済と文化の中心地となりました。

⛰️ 駒ヶ原の共同開発と宮田方式—村の結束が生んだ土地管理の知恵

宮田村では、戦国末期から江戸初期にかけて『駒ヶ原の共同開発』が行われ、村全体で土地を管理する仕組みが確立されました。これにより、宮田村の強い統率力が示されました。さらに、『土地は個人のもの、土はみんなのもの』という考え方は、現代の『宮田方式』のルーツとなり、村の独自性を象徴しています。

明治時代~現代

⚙️ 近代化への適応と挑戦

明治時代、宮田村は外国製機械の導入や下水道整備を素早く進め、中央との結びつきを活かして近代化を実現しました。村全体で迅速な判断を下すこの特性は、中央自動車道の用地買収が円滑に進んだことにも表れています。

また、宮田村は歴史を通じて朝廷や幕府、藩と協調し、中央の指導を地域発展に活かしてきました。この伝統は今も続き、農業協同組合(JA)よりも行政の指導を重視する姿勢に反映されています。

これは、ヤマト王権以来、宮田村が中央との結びつきを大切にしてきたことを示すものです。

🌟 自立への道—歴史とアイデンティティを守る村

駒ヶ根市との合併後、宮田村では独立を求める住民運動が起こりました。姫宮神社の信仰や皇室とのつながりなど、村の歴史的アイデンティティを守るためのものです。他市町村との合併は村の存続を揺るがす問題とされ、自立を守るための重要な闘いとなりました。

🌸 宮田村の歴史—中央とのつながりが紡ぐ未来への力

宮田村は、縄文時代から中央との結びつきを軸に発展してきました。縄文時代は自然の恵みを活かし、古墳時代には交通の要衝としてヤマト王権と関わりました。

奈良・平安時代は麻布の生産で特別な関係を築き、江戸時代には宿場町や『駒ヶ原の共同開発』を通じて地域の結束を深めました。

こうした歴史を通じて、宮田村は外部からの影響を受けながらも、それを地域の強さへと変え、独自の結束力と柔軟性を築いてきたのです。

✅ 宮田村の適応力と結束

宮田村は、異文化や政治的圧力を受ける中で、それを成長の原動力に変えてきました。迅速な対応力を培い、時代の変化に適応する力を磨いてきました。

✅ 協調と結束の戦略

外部の影響に適応するため、宮田村は内部の結束を強め、協調を重視する体制を築きました。これが、独自性を守りながら発展する基盤となっています。

🌈 未来への展望—変化をエネルギーに

宮田村は、変化や摩擦を力に変えながら発展してきました。現在も『梅が里』の志を受け継ぎ、地域の拠点として歩み続けています。

⚔️ 宮田村の外圧対応の軌跡

宮田村は歴史を通じて、外部からの圧力や地域間の対立と向き合いながら、その独自性を築いてきました。

江戸時代には、隣接する藩や天領との間で土地や水資源を巡る争いが起こり、村の団結力と適応力が試される場面が幾度もありました。こうした状況において、宮田村は外圧をエネルギーに変え、独自の発展戦略を生み出すという特性を発揮しました。

本章では、宮田村が直面した外部勢力との対立や協調の歴史を振り返りながら、村の結束力と交渉力がどのように発揮されたのかを探ります。

🌳 山論争が示す宮田村の力と挑戦

「山論争」は、高遠藩(諏訪系・武士文化)が入会地で大規模な伐採を始めたことが発端でした。宮田村はこれを機に、天領側(上穂など)の圧力に対抗しようとしましたが、結果的に入会地争いが激化しました。

江戸時代以前、宮田村側の二村と天領側の三村は入会地を共同管理していましたが、常に緊張関係にありました。この均衡を崩したのが、高遠藩の突然の介入です。その背景には、宮田村との協力関係があったと考えられます。

-

🪓 高遠藩の伐採開始

財政難を抱えた高遠藩は、五村の入会地とされていた大田切山で、大規模な伐採を突然開始しました。(鉄砲組を配置) -

💡 宮田村の対応

宮田村は、高遠藩の行動を機に、外圧に対抗する力を示そうとしました。 -

⚔️ 対立の激化

これを機に、天領側の三村との対立が表面化し、争いが激化しました。

宮田村は高遠藩の争いに巻き込まれ、隣接地域との関係が悪化しました。村は一丸となって対応しましたが、上穂側との協議が不足し、対立を深める結果となりました。

✅この出来事は、外部勢力への団結の重要性と、地域間の調和を保つ難しさを浮き彫りにしています。

💧水資源争い—宮田村の知恵と調整力

宮田村は、天領地・上穂側と大田切川の水資源を巡り対立しました。高遠藩の了承を得て一方的に井口(用水の取り口)の工事を開始したことが衝突を招き、幕府の裁定に発展しました。

幕府は「井口の幅や構造を公平に定め、協力して維持する」という方針を示しましたが、大田切川は自然環境の影響を受けやすく、争いは続きました。

✅この事例は、水資源の争いが単なる資源問題にとどまらず、宮田村が外部の圧力や自然環境の課題にどう対応したかを示すものです。

🏡 SWOT分析:自治と結束が生む地域活性化の可能性

🟢 強み(Strengths)

- 中央との結びつき – 古代から中央政権との結びつきを重視し、信仰や文化を通じてその地位を高めてきた。

- 内部資源の力 – 自然環境や文化資源が豊富。江戸初期の駒ヶ原開発は、内部資源活用の成功例であり、現在の宮田方式にも受け継がれている。

- 一枚岩・協調の文化 – 村全体で一致団結し、地域の発展を支える基盤を築いてきた。

- 柔軟性と適応力 – 異文化や外部からの圧力をエネルギーに変える独自の発展姿勢。

🔴 弱み(Weaknesses)

- 外部圧力の影響 – 地域の独自性が強調されるあまり、「浮いた存在」と見られることがある。歴史的対立の影響。

- 過去の争いの影響 – 山論争や水資源争いなど、歴史的な対立が地域間のバランスを崩す要因となった。

- 外部資源の活用不足 – 宮田村は、歴史的に異文化の影響を受けながらも、安定した関係を維持してきた。一方、売木村のような「異文化が渦巻く」状況とは異なり、外部リソースの活用や協働による変化が起こりにくい。

宮田村は内部資源を活かし、売木村は外部とのつながりを重視して発展を図っています。その違いを見ていきます。

もっと詳しく読む

🌟 「内部資源を燃やす村」と「外部資源に支えられる村」

宮田村は自立した中央集権型自治を目指す一方、売木村は外部のネットワークを活用し、新たな価値を生み出すスタイルを取っています。

🏠 宮田村:内部資源を活かす

- かつて皇室や幕府と結びつき、独自の自治体へ進化。

- 村内住民が主体となり、強固な結束を維持。

- 例えるならば:「自給自足を目指す堅実な家庭」。

🌎 売木村:外部ネットワークを活用

- 外部の人材や知見を取り入れ、柔軟な発展を目指す。

- 地域の枠を超えたネットワークを形成し、プロジェクトを推進。

- 例えるならば:「世界中の食材を使い、新しい料理を生み出すシェフ」。

🧠 具体的な取り組みの違い

| 宮田村 | 売木村 |

|---|---|

| 地域住民主体のプロジェクト | 外部人材との連携による事業展開 |

| 「MIYADA村人TERRACE」地域結束の場 | 「走る村プロジェクト」外部ランナーと地域活性 |

| 内部住民の定住促進 | 都市部との交流拡大 |

✅ まとめ

- 🏡 宮田村: 内部資源を活かし、自治の安定を重視。

- 📚 売木村: 外部との協力を積極的に取り入れ、多様性を活かす。

🟡 機会(Opportunities)

- 中央集権化の進展(DX・AIによる統治の最適化) – 人口減少により自治体の統廃合が進み、省人化と効率化を両立する統治モデルが求められる。

- 少子化による地方自治体の統合・機能集約 – 自治体の統合が進み、少人数で運営できる仕組みが必要になる。DX・AIの導入が必須となり、宮田村は統合拠点としての役割を担う可能性がある。

- 人口減少による地方の結束強化 – 大都市では自治意識が低下する一方、小規模自治体では住民の結束が強まる。宮田村は『スモールガバナンス』のモデルとして独自の自治を確立できる。

⚠️ 脅威(Threats)

- 少子高齢化 – 地域社会全体の人口減少と高齢化による活力の低下。

- 移住ニーズの多様化 – 移住希望者が増加する一方で、単身者や在宅勤務者など、多様化するニーズへの対応が十分ではない。

- 経済的競争 – 他地域との観光や資源活用の競争激化。

※本SWOT分析は、宮田村の特性をもとに考察した仮説的な視点です。実際の方針とは異なる場合がありますので、一つの参考資料としてご覧ください。

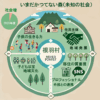

🌸 次世代の統治モデル『宮田方式2.0』

📌 歴史 × DX × 人材育成で描く、新たな地方戦略

~🔥 熱量の砦から、未来を紡ぐプロジェクト ~

🌱 はじめに

宮田村の歴史や特性をもとに考えた、ひとつの未来構想 です。

宮田村がこれまで築いてきたつながりや、これからの可能性を自由な発想で描いてみたものなので、

「こういう考え方もあるのかも?」 という気持ちで読んでいただければ幸いです。

未来の地方自治のあり方を考えるヒントになればうれしいです!

1️⃣ 宮田方式2.0とは?歴史と未来をつなぐ、宮田村の新たな挑戦

奈良時代、ヤマト政権は戸籍制度を通じて中央集権の基盤を築きました。しかし、おさべ親王が思い描いた『梅が里』の理想は実現されることはありませんでした。

現代では、マイナンバー制度やDX化の進展により、AIによるデータ統合・管理を基盤とする新たな中央集権の形が生まれつつあります。

宮田村はかつて中央(皇室・幕府)と強く結びつき、外部の権威を受けて発展してきました。しかし、近代以降、中央の権威が希薄化し、頼る基盤を失ったことで、村は自ら一元管理型の自治体へと進化しと考えられます。

つまり、宮田村は単なる「中央と連携する自治体」ではなく、「自ら中央集権的な統治を進めてきた自治体」でもあります。

この自治の特性を活かし、AI・DXを駆使して次世代の中央集権モデルを構築する試みが『宮田方式2.0』です。

2️⃣ 日本の歴史に見る中央集権と地方分権の繰り返し

✅ 日本の歴史では、中央集権と地方分権が繰り返されてきました。宮田村は、常に中央の権威と結びつき、それを活かしながら発展してきました。

✅ しかし、現代では中央の影響が弱まり、本格的な地方分権が進行。

✅ そうした中、宮田村は「外部の権威と繋がる」のではなく、自ら統治の軸を持つ 「自立型の中央集権的な自治体」 へと進化しました。

- 🔴 古墳時代〜飛鳥時代 → 地方豪族が力を持ち、地方分権的な社会

- 🟢 奈良・平安時代 → 天皇・貴族の権力が強まり、中央集権が進行

- 🔴 鎌倉〜室町時代 → 武士が台頭し、地方分権の流れへ

- 🟠 戦国時代 → 地方分権が極端に進み、大混乱の時代

- 🟢 江戸時代 → 徳川幕府による中央集権の確立

- 🟡 明治維新 → 天皇を中心とした中央集権へ

- 🔵 現代 → AI・DXを活用した新たな中央集権の時代へ移行

現在の日本では、人口減少・DX・グローバル競争などの外部的要因により、再び中央集権化の兆候が見え始めています。

特に以下の要因が、統治の一元化を促す方向へと影響を与えています。

- 🔹 人口減少・少子高齢化

→ 地方自治体の維持が困難になり、広域的な統治の必要性が増している。 - 🔹 労働力不足と移民の流入

→ 各自治体ごとの対応では限界があり、国全体での制度設計が求められる。 - 🔹 DX・AIによるデータ統合の進展

→ 行政効率化の観点から、分散管理よりも一元管理が合理的な選択肢となりつつある。 - 🔹 グローバル競争の激化(米中AI覇権争いなど)

→ 世界各国がDX・AIを活用した中央集権型の政策を推進しており、日本も適応が求められている。

宮田村がこれまで培ってきた統治の経験を活かし、AIによるデータ統合を導入すれば、より効率的な自治体運営が可能になるでしょう。

宮田村は中央との結びつきと地域の結束力を育んできました。その精神を未来へつなぐ指針が「熱量の砦」です。これを核に、次世代のデジタル統治モデルを実験する構想が「宮田方式2.0」です。

また、若者やビジネス層を呼び込み、地域と未来をつなぐ拠点となる可能性もあります。

- 🔹 宮田村の進化:独自の中央集権型自治体

→ 宮田村は中央との繋がりを保ちつつ、「独自の中央集権型自治体」として発展を遂げてきました。宮田方式2.0は、その特性を活かし、地域単位での統治モデルを最適化する試みです。 - 🔹 宮田村の未来構想:AI・DXと「熱量の砦」

→ 宮田村は歴史的に「中央と地方の結節点」として機能してきました。その特性を活かし、次世代の統治モデルの拠点となる可能性を秘めています。AI・DX統治基盤を導入し、人材やアイデアが集まる地域発の新しい統治モデルを生み出します。

💻 DX活用型人材育成拠点

🔥 「あなたの熱量を未来へのモチベーションに変える—宮田村」

📌 目的: 若者やビジネス層が地域とつながり、自己成長できる場を提供。

- ・ 熱量ボード → 目標やアイデアを共有し、互いに刺激を受ける場

- ・ 熱量アプリとの連携 → 活動をスコア化し、特産品やイベント参加と交換できる仕組み

- ・ エネルギーブーストコーナー → 地元特産品を活用した軽食やドリンクを提供

- ・ 商店街の活用 → 商店街内にコワーキングスペースを設置し、住民と訪問者の交流を促進

⏩ 「熱量の砦」を拠点に、全国の若者が交流し、未来を創る場へ

🖥️ 宮田方式2.0—AI統合拠点としての役割

⚙️ 「デジタル技術を活かした統治モデル」

📌 目的: AIとDXを活用して地域課題を解決し、持続可能な自治体モデルを構築する。

- ・ データ管理センターやAIラボの設置 → 農業・医療・教育・行政の効率化を推進

- ・ 全国のモデルケースとして発信 → 宮田村発の新しいデータ統治モデルを開発

⏩ 宮田村が、次世代の統治モデルを提示するリーディングケースへ

宮田村は、単なる「中央との協調型自治体」ではなく、独自の中央集権体制を築き、自立した統治モデルを確立してきました。

宮田方式2.0は、自治体自らが「中央」となり、持続可能な未来を創る試みです。

💠 宮田方式2.0とは?

➡ 「宮田村の歴史・熱量 × AI・DXを活かした新しい中央集権の形」

💠 宮田方式2.0 × 熱量の砦 = 未来戦略

✅ 若者・ビジネス層を呼び込む 「人材育成拠点」

✅ AIとDXを活用した 「持続可能なデータ統治」

⏩ 「宮田村は、AI時代の未来を提言する地方のロールモデルとなる!」

⚠ 本ページの内容は、できる限り歴史的な史実に基づいていますが、一部、地域の伝承や解釈を含んでいます。厳密な学術研究とは異なる視点でまとめられておりますことをご了承ください。

「村の履歴書®︎」「市町村の履歴書®︎」

© 2024–2025 地域の物語を紡ぐプロジェクト