七二会(なにあい)村の履歴書― 琥珀に封じられし記憶と秩序の里 ―

七二会(なにあい)村

琥珀に封じられし記憶と秩序の里ー

🌸 序章:静寂の祈りが息づく山里

七二会(なにあい)は、長野市西部の山間に位置する小さな集落。かつてこの地は、小河荘と呼ばれる荘園領域の一部であり、平安末期には鳥羽上皇によって最勝寺に寄進された荘園でした。

人々は縄文時代から細々とではありながら、山間の恵みを享受しながら充実した日々を送っていたのです。

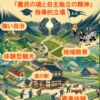

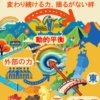

この地域は、東の方角へ向かい、袋小路になるような位置にあることから、外部の力や文化が強く圧縮されるような構造となっています。

そして、その閉ざされた地勢と相まって、中世的な自治組織が凝縮されたような空間となり、日本民衆文化の原点ともなる惣村の基盤ともいうべき趣きがそっと残されているような場所なのです。

🏯 鎌倉期:よその者、春日氏の移入と村民の受入れ

承久の乱(1221)後、戦功をあげた春日刑部三郎真幸が水内郡小河荘の地頭に任じられ、この地に入部します。承久の乱では、武士がその力を見せつける形となり、いよいよ武士の時代が到来したのです。

春日氏はその武士の名門信濃源氏・滋野氏の一族であり、佐久の春日村を本拠とした由緒正しき武士団。しかし七二会の人々にとっては、“外(よそ)から来た武士”でした。

いにしえの時代、幕府の威光を掲げなあら、外の地からやってくる武士の団は、新舗(しんぽ)地頭といわれ、横暴な振る舞いが多々見られました。けれど春日氏は力で治めることなく、信仰の力で心を繋ぐ統治を選びます。

春日山神社を築き、村人たちと共に祈りの空間を育み、荘園内の社寺を篤く保護しました。神社は単なる信仰施設ではなく、共同体の精神的な拠り所であり、自治意識を生む中核の象徴ともなっていきました。

⚔️ 南北朝・室町期:対立と共闘の谷間

やがて南北朝期になると、七二会の西側を支配していた小川氏が、村上氏系の大日方氏によって排除されました。

両者はときにいさかいもありましたが、南朝方として、本家に見放されたような武士の面倒をよく見たのです。

そして、権威に虎の威を借りる幕府に対峙する“在地のために共に戦う関係”を築きました。その背後には「民の暮らしを守る」という、共通の志があったのです。

そして、春日氏と大日方氏がそれぞれ共に隣人として、東西に棲み分ける形となりました。このようにして春日氏が治める七二会は、約四百年もの間、平穏な惣村の形を育みつつ、自治を守りつつ安堵の時を刻んでいったのです。

🏘️ 戦国〜終焉:祈りの支配、そして静かなる旅立ち

戦国時代には、信濃一帯が武田氏・上杉氏の抗争に巻き込まれ、春日氏も武田に従属したのち、上杉氏の会津転封に伴い七二会を去ります、約377年に及んだ春日氏の在地支配はここに幕を閉じたのでした。

けれど、春日山神社を中心とした祈りと秩序の構造は、その後も人々の心の中に息づき続けたのです。

🌾 いにしえの惣村、今も山に宿る

春日氏が去った後も、七二会の人々は春日氏の遺した祈りと秩序の構造を受け継ぎながら、自らの手で地域を守り続けました。

そして、それは江戸時代になっても変わることはありませんでした。七二会は「、松代藩のなかでも自らを律する能力を存分に発揮し秩序と平穏をもたらしてきたのです。

住民たちは、夕日を浴び、そして畑を耕しながら静かな日々を重ね、その生活は琥珀色の平穏と安堵のなかに溶け込んでいったのです。

世の移ろいにどうぜず、変はらぬを以て、強さと成すべし。

七二会は変わらぬことによって強さを得た稀有な村。いにしえの構造を“琥珀”のように閉じ込め、現代にまで美しく保存してきたのです。

🍂 終章:静けさと秩序に包まれた古民家たち

いま、七二会に佇む古民家は、春日氏の祈りの記憶とともに、山間の風にそっと息づいています。

琥珀に封じられたかのように、当時の平穏と安堵に満ちた精神が、この地に静かに息づいているのです。その輝きは、静けさと安堵の中で、なおも飴色に輝いています。

恙無く(つつがなく)過ごしておろうか――

春日氏のいにしえの声が飴色の夕暮れ時、風に乗って舞い散るようなほっと安堵する地が七二会なのです。

⚠ 本ページの内容は、できる限り歴史的な史実に基づいていますが、一部、地域の伝承や解釈を含んでいます。厳密な学術研究とは異なる視点でまとめられておりますことをご了承ください。

「村の履歴書®︎」「市町村の履歴書®︎」

© 2024–2025 地域の物語を紡ぐプロジェクト