西粟倉村の『履歴書』—変化を巻き込み、未来へと進む森の村

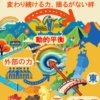

変化を巻き込み、未来へと進む森の村

岡山県の最北東、深き山々に抱かれた西粟倉村。かつて因幡街道が通い、日本海と中央を結ぶ交通の要として栄えたこの地には、古くより人と文化が行き交い、物と心が交差してきました。

時には出雲大社を目指す祈りの道、時には参勤交代の影を運ぶ道。その交差点に村は静かに佇んできました。

美作(みまさか)の山に守られ、戦乱の激しさから距たること久しく、村は外の知と風をやわらかく受け入れながらも、自らの芯を見失うことなく歩んできました。

変わりゆく時代の中にあっても、その根を深く張り、柔らかく、しかし確かに育ってきた——それが西粟倉村の履歴です。

変化を巻き込む力—揺るがないビジョン

西粟倉村の歩みの中心には、時代に流されない「芯」があります。それはまるで台風の目のように静かに据えられて、揺るぎがありません。外からの風をうまく取り込みながら、自らの軸を保ち、この村は変化の中に安定を見出しているのです。そして、確かな未来へと歩んできました。

大石内蔵助の仇討ちの刀がこの地で鍛えられたという話は、西粟倉村が昔から外とつながる誇りを持ち、自らの名を刻んできた証だと言えます。

いま村の15%を移住者が占めていることも、変化を受け入れる姿勢が脈々と受け継がれていることを物語っています。過去と響き合いながら、この村は“いま”をしなやかに築いているのです。

辺境にあったがゆえに“弱者”と見なされた時代もありました。けれどこの村は、外の知と力をしなやかに取り込み、生きる道を自らの手で切り拓いてきました。その姿はまさに、「変化を巻き込む力」を体現していると言えるでしょう。

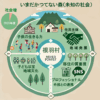

物語をまとった木々たち——「百年の森林構想」

西粟倉村は、戦後に植えられた人工林に、資源としての役割だけでなく、理念や情報を織り込みながら、付加価値ある森づくりを進めてきました。

その象徴が「西粟倉森の学校」です。民間が主導する運営に、村民76名が自ら出資し、未来を育てる挑戦が今も続けられています。

こうした自発的な動きの背景には、かつて情報と文化の交差点であったこの土地の記憶が、いまもなお息づいていることの現れだと言えます。

外の風を迎え入れ、村に灯る新たな火

西粟倉村は、「ローカルベンチャー支援」というかたちで、50社を超える企業や若者たちを迎え入れてきました。そのひとつひとつが、新たな息吹となって村に吹き込み、外の風が内にあたたかな循環をもたらしています。

UターンやIターンの流れも重なり、経済の芽は静かに伸び、文化という土壌が着実に耕されています。いま、村の大地には、外と内が寄り添いながら育む未来の兆しが、たしかに芽吹いています。

語り継がれる誇りと、現代につながる知恵

「大石内蔵助の刀が、この村で鍛えられた——」。

その逸話は、かつて西粟倉が、外の時代と深くつながっていた証でもあります。そこには、現代でいうブランディングや情報発信の素地が、すでに芽生えていました。

変わることを恐れず、されど根を手放さず。

西粟倉村は、外からの知恵と村の内にある想いをうまく調和させながら、自分たちの道を着実に歩んできました。

その姿は、時代の渦のただなかにある多くの地域にとって、ひとつの答えとなりうるのかもしれません。

村の力と可能性を読み解く(SWOT分析)

強み (Strengths)

- 外部の力を吸収する柔軟性:知識や技術を受け入れ、動的平衡の中で成長

- 「百年の森林構想」によるブランド化と6次産業化の成功

- ローカルベンチャー支援と移住者増加による地域活性化

弱み (Weaknesses)

- 地理的な制約によるアクセスの不便さ

- 外部リソースへの依存の高さ

- 若年層の定住率低下による長期的な人口減少リスク

機会 (Opportunities)

- 6次産業化とローカルベンチャー支援の拡大による経済成長の加速

- 「生きるを楽しむ」ビジョンによる次世代型地域創生

- 国や自治体の地方創生支援策の活用

脅威 (Threats)

- 外部依存による経済変動の影響リスク

- 山間部ゆえの自然災害リスク

- 他地域との移住・企業誘致競争の激化

外部の風を巻き込む革新と未来のビジョン

西粟倉村の歩みの中心には、いつの時代も揺るがぬ「志」がありました。

それはまるで台風の目のように、どんなに外の風が吹こうとも静かに据えられ、村の進むべき方向を見失うことはありませんでした。

「百年の森林構想」や「ローカルベンチャー支援」といった取り組みは、その静かな中心を保ちながら、時代の風をしなやかに取り入れてきた証でもあります。

外の知と技を柔らかく受け止め、自らの大地に根づかせることで、村は新たな命を育んできたのです。

かつて、大石蔵之介の刀をこの地で鍛えたという伝承もまた、村が外の出来事と響き合いながら自らを語り継いできた証のひとつでしょう。

その精神は、いまもなお村の息づかいの中に生き続けており、過去と現在、そして未来を結ぶ物語を紡ぎ出しています。