山奥で暮らす限界集落の古民家・一軒家物語|村の履歴書

このページでは、『村の履歴書』として、地域に息づく“いにしえの物語”をご紹介しています。掲載している建物や風景は、かつての暮らしの記憶を伝えるものであり、中にはすでに新たな住人に受け継がれたものや、景観の一部として今も静かに佇むものもあります。

『村の履歴書』は、地域に残る暮らしの風景や建物を記録・紹介するものであり、販売や賃貸を目的とした広告ではありません。

将来の地域担い手との出会いのきっかけとなることを願って、地域の魅力を伝える情報提供コンテンツです。

🍃 地域に関する詳細情報や関連リンクのご案内をご希望の方は、古家番号が明記されているものについて、内容に応じて信州空き家バンクや行政の窓口等の関連情報をご紹介いたします。

『村の履歴書』『市町村の履歴書』は、地域の物語を紡ぐための独自の企画です。

ご関心のある方は、ぜひお声かけください。

長野|信濃國諏訪・上伊那

— 神威と幕府に生きる北朝武士の地

⛩ 武士の誇りと縄文の記憶が息づく地

信濃国の諏訪大社は、武士たちの心の拠り所であり、その信仰の根底には、縄文時代から続く自然崇拝の文化が流れている。

鎌倉時代には、多くの武士たちが戦の前に諏訪大社で祈りを捧げた。戦国時代には、武田信玄をはじめとする名だたる武将がこの地を訪れ、武士の魂を奮い立たせた。

そもそも、出雲から伝わった自然崇拝の信仰は、縄文人の精神と結びつき、山や水、風といった自然の力を畏れ敬う文化を形成した。武士たちは、狩猟の勇ましい姿に自らを重ね、諏訪大社を戦勝祈願の場としてきた。

伊那谷の武士たちは、中央の朝廷文化とは異なり、自らの誇りと魂で生き抜いた。その精神は、鎌倉幕府を支えた北条氏の志とともに、この地に深く根付いた。

その精神が高遠藩の礎となり、江戸時代を通じて名誉や官位ではなく、己の誇りと魂で生きることを重んじる武士たちを育んできたのである。

🛡 高遠藩|武士の志と魂が今も息づく地

高遠藩は、江戸時代を通じて武士の誇りと精神を守り続けた地である。他の藩と異なり、武士たちは名声ではなく自らの志を最も大切にした。

この地の武士たちは、武力だけでなく精神の強さを持ち、厳しい環境の中で独立心と自律を貫いた。その気質は今もなお、この地に生きる人々に受け継がれている。

現代においても、この精神は土地の気風や暮らしの中に息づき、歴史とともに生きる文化が続いている。豊かな山々と天竜川に抱かれたこの地は、縄文の血と武士の魂を宿し、その志を未来へと伝えていく。

山奥の古き家で紡ぐ、新たな物語

🏡 山奥暮らし倶楽部は、落人や武士の記憶が息づく古民家を、新たな担い手へとつなぐお手伝いをしています。

📜 いにしえの記憶を紡ぐ、名もなき古民家や小屋の物語に触れる。

山奥の物件情報や、縄文や鎌倉時代から続くその土地の記憶、古き家に刻まれた物語をお届けします。また、個別のご相談もLINEで受け付けています。

🌿 今すぐ登録して、村の物語に触れる。

📖 過去の物語を読む(LINE配信アーカイブ)

🛖 伊那市高遠町|武士の志が息づく城下の藩の誇りを宿す古民家

この地は、高遠藩の城下です。

武士たちは、いざという時にはただちに殿のもとへ馳せ参じました。

その使命を胸に、日々鍛錬を積み、己の志を貫いてきたのです。

たとえ3万石の小さな藩であっても、ここには在地武士の誇りがありました。

名誉や体裁ではなく、先祖代々、鎌倉から室町へと己の覚悟を持って村を開拓し、時代の荒波を生き抜いてきたのです。

江戸時代に入り、時代が移り変わっても、その精神は決して揺らぎませんでした。

幕末には、学問を奨励し、藩士たちは学びを深めました。その学びが明治へと受け継がれ、新たな時代を築く礎となったのです。

不器用ながらも、愚直にやるべきことを積み重ねていく——。

今は報われなくとも、努力は必ず未来へと結実する。

その精神は、時代を超えて今もなお、この地に息づいています。

在地の志ある者よ、高遠城下へ——

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:119 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

🎋 伊那市手良|飛鳥の息吹ー渡来人の文化が薫る上品な古民家

※ この建物は、かつて空き家バンクにて公開されていた情報です。現取引には関与しておらず、画像はプライバシーに配慮して加工しています

この地は、弥生文化が開花し、飛鳥朝廷の影響を色濃く受けたと言われています。

聖徳太子が迎え入れた、おそらくはとても教養が高い渡来人が拓いた集落とされ、その文化の香りは今も静かに息づいています。

この上品な佇まいは、かつて高遠藩の中でも際立ち、武士や知識人からも尊敬を集める場所であったことでしょう。

ここには、いにしえの文化が出会い、暮らしと共に受け継がれてきた風景が残っているのです。

山に風が吹くと、まるでいにしえの貴族たちの記憶がよみがえるような、そんな気がしますー

🛖 伊那市手良|律令制の残影—時代のあぶれ者たち偲ばるる小屋

※ この建物は、地域の記憶を紡ぐ“物語表現”として掲載しており、取引可能な物件情報ではありません。

🏚️ 時代のあぶれ者たちが築いた庵

千年以上前、律令制度が崩れ、重い年貢に苦しんだ人々の中には、村を離れ、戸籍を捨ててこの地の荘園へと流れ込んだ者たちがいました。

しかし、彼らはただの流浪の民ではありませんでした。

この地に身を寄せた者たちは、荘園の中で生きる術を身につけ、このような小屋に住みながら技を磨き、やがて次の時代を支える有力な農民となり、さらには武士へと成長していったのです。

🎭 社会の枠からこぼれ落ちた者たちが、新しい時代を築く——

この小屋には、そんな「時代のあぶれ者」たちの志が、今もなお深く刻まれています。

🛖伊那市手良|高遠藩の伐採命令—翻弄されつつ誇りを貫いた記憶の小屋

高遠藩 奉行・山奥八右衛門 お墨付きの隠れ御小屋

※ ここに掲載されている建物は、風景としてめぐったものです。取引可能な物件情報ではありません。画像はプライバシーに配慮して一部加工しています。

高遠藩は、3万石の小さな藩でした。

耕作地は少なく、財政難に苦しむこともしばしば。

そんな中、材木は貴重な収入源でした。

藩の存続をかけ、隣接する天領との入会地での伐採を強行します。

しかし、それは天領側の村々の反発を招きました。

見張り役を命じられたのが、下級武士たち。

小屋の高台から遠くを望めば、彼らが生きた高遠の城下が広がっています。

「いやはや…しかし、藩のためにお役目は果たさねばならぬ。」

篝火の灯りに揺られながら、彼らはそう呟いたのかもしれません。

時が移り、世の中が変わっても——

🛖 伊那市長谷|南朝ゆかりの地—宗良親王の志を受け継ぐ隠れ里の古民家

※ この建物は、歴史的記録として掲載しており、取引可能な物件情報ではありません。画像はプライバシーに配慮して一部加工しています。

⛩️信仰の道「秋葉街道」に寄り添うように、南アルプスの懐に抱かれた隠れ里──それが伊那市の長谷(はせ)です。

この地は、いにしえより命をつなぐ塩を運ぶ「塩の道」として、また人々の祈りの道として歩まれてきました。

南朝の宗良親王をはじめ、戦に追われた人々が、ひそかに通った道であったとも伝えられています。

武士の心の拠り所であった諏訪大社は、表向きには北朝──すなわち中央の権威に従う姿勢を示しつつ、

裏では密かに南朝をも支え、宗良親王を守ったとも言われています。

そうした“弱き者に寄り添う心”は、この地にも脈々と受け継がれ、

今もなお、癒しを求める人々にそっと手を差し伸べてくれているのです。

権力の光が届かぬ場所だからこそ、ここには人の心がまっすぐに通う道がありました。

長谷は、いまもその志を胸に、静かな日々の暮らしを営んでいます。

塩を運び、命を養い──目立たぬながらも、長谷は今もなお、その役目を果たし続けているのです。

「人々はまた戻り、鋭気を養い、旅立っていくー」✨ 長谷

🛖 伊那市長谷|武田信玄とゲリラ戦8人の侍の記憶を紡ぐ古民家

※ この建物は、地域の記憶を紡ぐ“物語表現”として掲載しており、取引可能な物件情報ではありません。

戦国の志、柿の実に宿る──

戦国時代、武田信玄の勢力下で、伊那の8人の侍が激しいゲリラ戦を繰り広げた。

返り討ちに遭いながらも、地元を守るために、彼らは最後まで戦い抜いた。

その志は、秋ごとにたわわに実る柿の実となり、今も静かに故郷に息づいている。

そして今もなお、戦いに敗れし者たちを、そっと受け入れている──

🛖 伊那市荊口|風に忘れられた時の隠れ里—名もなき者たちの古民家

-1024x668.png)

※ この建物は、地域の記憶を紡ぐ“物語表現”として掲載しており、取引可能な物件情報ではありません。画像はプライバシーに配慮して一部加工しています。

天竜川沿いの伊那谷は、縄文時代から豊かな地でした。

数々の遺跡が発掘され、洗練された文化が育まれてきました。

しかし、その文化の中心から離れた場所に、名もなき人々の隠れ里がありました。

それが、荊口(ばらぐち)。

険しい渓谷に囲まれたこの地は、かつて都や城下の喧騒を避けた者たちが身を寄せた場所でした。

戦乱の時代、文化人や追われた者たちは、より奥深く、より目立たぬ場所を求めました。

いにしえの隠れ里と呼ばれる地には、命をつなぐための集落の民や細い道、水場がありました。

しかし、荊口は違いました。それすらない、まさに人が踏み入れることを拒むかのような地だったのです。

🛖 伊那市荊口|世を逃れ、時を超えた古平屋

荊口、そこは、細く入り組んだ道をたどり、渓谷に分け入る——

世の喧騒から完全に切り離された場所でした。

ここでは、村から追われた者、名を捨てた者たちが、かろうじて暮らしを営んでいました。また、世俗を嫌った文化人たちも、ここでひっそりと過ごしたといいます。

彼らにとって荊口は、文字通り、己を見つめ直す場所だったのです。

未来へ続く「時の隠れ里」

この隠れ地の役割は、時代を超えても変わることがありません。

戦国時代、落人が流れ着いたように——

江戸時代、隠遁を求めた者が暮らしたように——

そして現代もまた、都市の喧騒から逃れたい者が、この地に魅かれていく——

まさに“リアルタイムカプセル”のような「生きた隠れ里」なのです。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:1115 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、不動産業者のWebページなども参考情報としてご紹介する場合がありますが、当サイトは物件の売買・賃貸には一切関与しておりません。

🌺 伊那市春近|貴族の香朝廷文化の気品を纏う古き家々

この地、春近は、上伊那の中でもひときわ特別な地域です。

平安時代には、朝廷へ麻布を納める直轄地として税の免除を受け、中央政権と深い結びつきを持つ特別な土地でした。

鎌倉・室町、そして戦国の乱世を経ても、

この地にはなお、朝廷の気品と安らぎが宿り続けていました。

人々にとっての心の拠り所であり、

流れる風さえも優雅な調べを奏でるような場所だったのです。

その風情は今も変わることなく、人々を魅了し続けています。

竹林が夕暮れにそよぎ、里山の小道が静かに風に揺れる。

浮き世の喧騒を超え、静かに佇む「雅の地」。

貴族の気高さと武士の誇りが交わる、特別な場所。

この「春近(はるちか)」という名は、

かつて貴族が「縁起が良い」として名付けたもの。

そして今もなお、その名前は変わることなく、この地に息づいています。

時が移り、世の中が変わっても——

この春近の地は、未来へとその優美な時を刻み続けていくのです。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:392 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🏚️ 伊那市竜東|縄文から昭和へ—木造文化最後の平屋系譜

※ この建物は、かつて空き家バンクにて公開されていた情報です。現取引には関与しておらず、画像はプライバシーに配慮して加工しています

遥か縄文時代より、人々は天竜川の恵みを受け、この地に暮らしてきました。

平安、鎌倉、戦国、江戸、そして昭和へ——。

木造文化は、時代を超えて受け継がれてきたのです。

そして今、その最終章を告げるかのように、この平屋は佇んでいます。

それは「最後の木造文化の砦」、そして「語り部」として——。

昭和の家族団らんを支えた木のぬくもり。

薪で沸かす風呂、かまど、そして、

縄文から続く「人が本来持っていた温もり」を残す平屋。

木造文化の最終章。

この記憶を、未来へつなぐために——。

木造文化は次第に影を潜めていきます。

そんな時代の変遷の中で、

この家は「木造文化最後の語り部」 として、何を語っているのでしょうか。

🍃【村の履歴書】昭和の遺産として、ここに記録。

山奥の古き家で紡ぐ、新たな物語

🏡 山奥暮らし倶楽部は、落人や武士の記憶が息づく古民家を、新たな担い手へとつなぐお手伝いをしています。

📜 いにしえの記憶を紡ぐ、名もなき古民家や小屋の物語に触れる。

山奥の物件情報や、縄文や鎌倉時代から続くその土地の記憶、古き家に刻まれた物語をお届けします。また、個別のご相談もLINEで受け付けています。

🌿 今すぐ登録して、村の物語に触れる。

📖 過去の物語を読む(LINE配信アーカイブ)

長野|信濃國宮田村

— 熱量の砦・ヤマト王権の志を未来へ紡ぐ

宮田村は、古くより豊かな自然に恵まれ、東西を結ぶ交通の要衝として、人々の往来と営みを育んできた地です。外からの圧力や軋轢すらも、糧として受け入れ、村の力へと変えてきました。

その礎には、ヤマト連合王権より受け継がれた皇室の権威がありました。それは“コマの軸”のように、村の中心に据えられ、後には武士政権である幕府からの信任も得て、独自の秩序と文化を築き上げてきたのです。

外から吹き込む風を拒まず、しなやかに受け入れ、己が力に変えてゆく——。その柔軟な精神は、今も村に息づき、人と人との絆、自然との調和を育み続けています。

🛕 宮田村|ヤマト王権の志を継ぐ、誇り高きいにしえの商家

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

宮田村は、古くより東山道と三州街道(伊那街道)が交わる交通の要として栄え、中央と地方を結ぶ重要な地でした。その背景には、ヤマト王権の時代から続く皇室との深い結びつきがあります。村では、朝廷に納める麻布(あさぬの)を織り、皇室に仕える誇りを胸に、日々の暮らしを紡いできたのです。

この商家は、そうした「中央と結び、誇りをもって商う」精神を今に伝えています。

武士の世を迎えても気品を失わず、街道を行き交う人々に商いを行い、関東の武士たちからも一目置かれていたと語り継がれています。

かつて麻を織り、馬を商い、日本武尊の信仰とともに歩んだ商人たちの物語が、今、恵比須様の微笑みとともに、この場所にふたたび息づこうとしています。

その扉がいま静かに開き、豊かさと福をもたらす力が、再びこの地に満ちようとしています。恵比須様の微笑みとともに、その福を、あなたの手元にも――

――『村の履歴書』特別編|宮田村 恵比寿様のご加護

スマホの待ち受けに、福と物語を。

ヤマト王権と結ばれたこの地の商家に刻まれた“笑福と金運”の象徴、恵比寿様。

福の風を、スマホの壁紙にお迎えください。

🛕 宮田村|いにしえの記憶がそっと息づく、交差の地に佇む古き町家

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

この地は縄文、弥生の時代から、東山道、三州街道、そして今へと続く道。

この町家の前を、幾多の旅人たちが通り過ぎてきました。

ある者は銅鐸を携え、ある者は都に仕える使いとして、ここで水を一杯もらい、やがて小田切川を渡っていったのでしょう。

江戸の世には宿場町の中心として殿様を迎え、そして今もなお、この道と土の匂いは変わらず、旅する者を静かに迎えています。

悠久の時の流れを受け止めてきた古民家。

すべてがこの道とともに、この家に今なお息づいています。

「水をひと口召されよ。都までは、なお遠し…」

🍃 【村の履歴書】

『青い鳥』遺産として、ここに記録。

― 幸せ探しの旅は続く…

🛕 宮田村|平家の若武将の志が刻まれた、いにしえの古民家

-1024x473.png)

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません。画像はプライバシーに配慮して加工しています

かつて、この地には、一人の若武将がいました。

平家の血を引くこの者は、地方にも源平の争乱が広がる中、故郷を守り抜くという志を胸に、立ち上がりました。

たとえ身内が源氏になびこうとも、若さゆえの一本気。己の命と誇りを懸けて、刃を振るいました。

やがて命は散りましたが、その生き様は、確かにこの地に刻まれたのです。

この古き家の高くそびえる土塀、誇り高き若武将の志を表すかのような、四角く刻まれた紋様。その形のひとつひとつに、遥かいにしえの若武将の志が宿ります。

「若き者よ、その志を貫きたまえ――。」

ーこの地は、今もなお静かなる結界に守られ続けているのです…

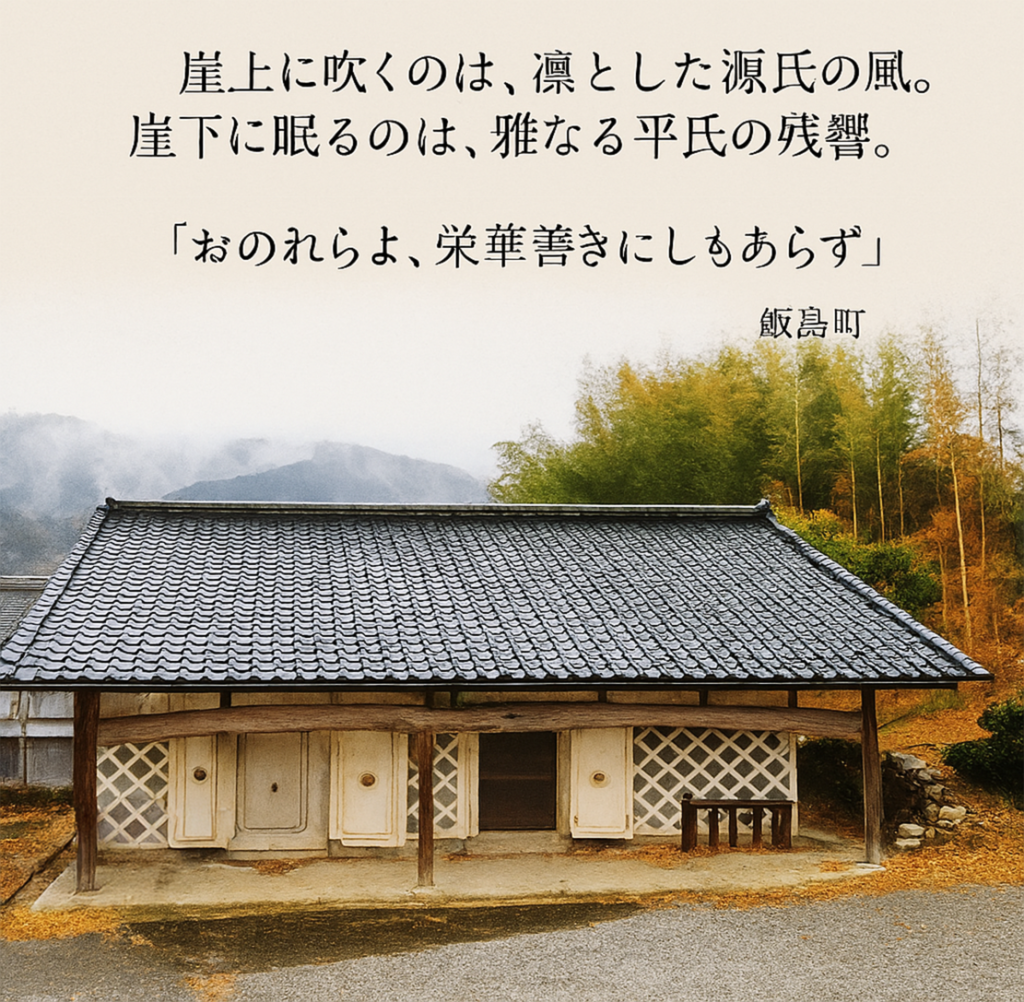

長野|信濃國飯島町

— 個が舞い、残響の木魂・源氏と平氏の交錯の記憶

※ この建物は、地域の記憶を紡ぐ“物語表現”として掲載しており、取引可能な物件情報ではありません。画像はプライバシーに配慮して一部加工しています。

崖上に吹くのは、凛とした源氏の風。

崖下に眠るのは、雅なる平氏の残響。

飯島町は、源氏と平氏の鬩ぎあい、悠久の時を超え、この地に同じく思いをとどめています。台地に広がる飯島郷は、清和源氏の流れを汲む武士たちが築いた、規律と潔白を重んじる地。

人びとは、その志と節度の美しさを身に纏い 日々の暮らしを営んでいます。

そして、崖を下り見ると、そこにはかつての栄華、平家の儚い幻とともに田切郷があります。かつて都の雅を背負った姿が残影となり、敗れた平家の記憶が、微かに響き渡ります。

その“美の残響”は、崖下にそっと封じ込められ、諸行無常の鐘の音が、今も時を越えて静かに響いているのです。

「おのれらよ、栄華善きにしもあらず」。

🏚️ 飯島|個が舞う、静けさの調べ奏でる山里の古民家

長野県上伊那郡・飯島郷。

この地は、古くは清和源氏の流れを汲む由緒ある武士が、規律を重んじながらも、心の拠り所となるべくこの地に降りてきました。

まるで一羽の胡蝶が、静けさの中で羽ばたくようにこの地に舞い降りたのです。

その者は、飯島氏と呼ばれました。禅宗の教えのもとこの地に土着の覚悟のもと、民衆とともに歩むことを決意したのです。

「小さいながらも、民と共に理想の地を築くのじゃ。」

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:2631 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🏚️ 飯島|いにしえ源氏の武将の残影が残る古き家

「個が舞う」飯島郷ー

その地の人々は、日々の暮らしに感謝を重ね、自らをそして、他者を重んじてきたのです。せわしない時代の流れから身を置き、穏やかでありながらも、凛とした空気がこの地には流れています。

そして、この地では問われるのです。

「お主、幸せとは、なんぞよ」

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:501 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

⛩️ 田切|崖下からの風を受け、平家の雅を受ける結界封じの蔵

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

崖のまほろば|源氏と平氏が語らういにしえの蔵

崖上には、清和源氏の風が吹いています。

潔白と規律を重んじる、朝廷を守りぬいた武士たちの精神が、

凛とした空気をまといながらこの地に根づいています。

そして、崖の下に目をやると、そこは儚き平家の夢の跡、佇むいにしえの雅の地。

この地に残った栄華の“余韻”が、静かに響き渡っていますー

そのまさに、源氏と平氏の“結界”に建つ、

一軒の古き誇りを湛えた蔵ー「まほろばの守人」。

この地に立つと、いにしえの二つの魂が、そっと寄り添い、

優しく身体を包み込んできます。

そして、かつては争い合った兵たちも、 悠久の時を超えた今、

静かに並び立ち、語り合うのです。

そして、幻の彼方へ…

「お互い、若かったのぅ」

「流れてゆくのじゃよ――時も、争いも、静けさの中へと還っていく。」

⛩️ 田切|平氏の残響が木魂する崖下の失われた世界に佇む古民家

ゆるやかに崖を降りていくと、そこに現れるのは、まるで幻霧のなかに浮かぶ平安の都。

この地には、平家の栄華が微かにとどまり、朝廷の雅を宿した【御所権現】──のちの日方磐神社が、静かに見守っています。

その優美な響きは、今も谷間にこだまし、訪れる者の熱を冷ましてくれるのです。

さらに深く耳を澄ませば、縄文の息吹きが微かに響きわたり、大地と空気と魂とが、ひとつに溶けあっていくような感覚が身体を包みます。

平家の命運は遠くに消え去ったとしても、この地に漂う、いにしえの夢の響きは、今もなお穏やかな導きをもたらしてくれます。

「なにゆえ、急ぎたもうや。まずは、湯を一服、味わうがよかろう。」

この地に残る“声なき声”は、訪れる者の熱を、そっと冷ましてくれるのです。

「そなたの声、しかと聞き届けん。」

そんな声が微かに、だが確かに聞こえてくるのです。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:1305 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

長野|信濃國泰阜(やすおか)村

— 戦乱を越え、いにしえの物語が息づく未来の地

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

泰阜村では、遠い昔から、異なる出自の人々が手を取り合い、共に未来を築いてきました。この地に集ったのは、戦乱に敗れ、安住の地を求めた者たち。しかし、彼らは身分の違いに縛られることなく、平等に助け合いながら村を作り上げてきたのです。

その精神は今も息づき、自然と調和した暮らしの中で、人と人とのつながりを大切にする文化が残っています。

便利さだけでは測れない「本当の豊かさ」を、泰阜村の暮らしは今に伝えています。

🍃 いにしえより、泰阜の山あいには、風に乗ってやってくる人々がいた

遠き昔より、泰阜の山里には、静かな暮らしを求めて流れ着く人々の姿がありました。戦乱を逃れて身を寄せた者、新たな暮らしを願い山の懐に身を委ねた者たち。その足跡は、いまもこの地に静かに息づいています。

もっと詳しく読む

⏳ 先住民と天竜川流域の暮らし

- 縄文時代、天竜川や山の恵み(漁労・樹実の採取・燃料など)を活かし、南部を中心に定住が始まった。

🏯 鎌倉時代:武士団の進出

- 地頭・知久氏が南部を統治し、農耕文化を支えた。

- 豊島氏(関東武士団)が北部を開拓し、戦略的拠点を形成。

- この違いが、南部と北部の文化的な差異を生む要因となった。

⚔️ 南北朝時代:移住者の流入

- 鎌倉幕府滅亡後、多くの敗残武士が天竜川を遡り、山里へと定住していった。

- 吉沢郷・中島郡(南信地方)から移住してきた武士団が、田本村・打沢村を開村。

⛰ 紀州熊野からの移住者

- 南北朝時代、紀州熊野から薬師如来を奉じた林氏一族がこの地へ移住。

- 秘仏を祀り、自治精神の強い集落を築いた。

🪓 泰阜村南山|誇りを守る山の者たち「楽しむことが生きる力」古民家

※掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません(掲載画像は一部加工済み)

この地はかつて、戦の荒波をくぐり抜けた者たちが、己を取り戻すためにたどりついた場所でした。ただ落ち延びるのではなく、本来の自分に還るための舞台。

「人間らしく、楽しむこと。」

その精神を貫いた者たちは、やがて「南山衆」と呼ばれるようになりました。

⛩️ 泰阜村南山|技と誇りで生きる者たち「南山衆の記憶が宿る」古民家

※掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません(掲載画像は一部加工済み)

南山衆は、武田信玄のもとで山岳戦に長けた武士でもありました。戦とは仕えるものではなく、生きる技と誇りを磨く場。狩りと武芸を糧に山で自立し、「楽しむこと」を忘れませんでした。

その精神は今も「楽しみを分かち合う暮らし」として南山に息づいています。

🍃 泰阜村南山|共に生きる歓びの風景「山岳縄文の風が吹く集落」古民家

※掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません(掲載画像は一部加工済み)

南山では、榑木(くれぎ)を伐り、川に流し、年貢として納めていました。それは「みんなで働き、共に喜び合う」暮らしです。

🤝 みんなでやり遂げて、笑みを交わす

🎉 材木を見送るうち、自然と宴が始まる

それが、「榑木踊り(くれぎおどり)」となりました。まるで、縄文の狩人が火を囲んで喜びを分かち合うようにー

「楽しんで働き、助け合って暮らせよ…」

🏯 泰阜村南山|誇りを貫く声の記憶「南山一揆とその精神が宿る」古民家

※掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません(掲載画像は一部加工済み)

行き過ぎた年貢の取り立てが、南山の「楽しむ暮らし」を脅かしはじめたとき、村人たちは静かに声を上げました。

息を合わせた力と巧みな動きで、南山衆は幕府すらたじろがせたといいます。

一人の犠牲者も出さずに通したその要求——「南山の者たちには、一目置け」。

今もなお、この集落の古民家には、南山衆の魂が、そっと、息づいています。

「楽しくやることが、生きる力になる。」

🍂 泰阜村南山|鎌倉武士の逃れ道へ。隠れ家を探す旅 ⏳

かつて鎌倉武士が逃れ、新たな暮らしを拓いた道を辿る。ここは、時を超えて語り継がれるいにしえの地。

あなただけの隠れ家を探す旅に出ませんか?

もっと詳しく知る

🍃 隠れ家の旅の流れ

いにしえの道を歩きながら、過去と未来をつなぐ「隠れ家の旅」。公式なツアーではなく、自由に歩き、物語を感じるぶら旅です。

【1】まずはLINEやメールで日にちを合わせます。

【2】役場に立ち寄る

せっかく来たので、「ちょっと村の中を歩いてみます」と一言ご挨拶。

【3】 いにしえの道を辿る

村を拓いた武士と同じ道を辿りながら、鎌倉から落ち延びてきた者たちの足跡を感じてみる。

- ⛩️ 千の草鞋が消えた道 — かつて落ち延びた武士の草鞋の足跡を辿る

- 🏞 戦乱の世に築かれた隠れ家 — 南山衆の拠点だったかもしれない集落?

- 🏯 鎌倉武士が落ち延びた地 — 伝承が残る、逃れた者たちの村

目を向ければ、かつての鎌倉武士が眺めた景色が広がる。見上げれば、縄文の狩人たちも見たであろう、丸みを帯びた山々がそびえている。

そんな風景の中を歩きながら、ふと『あの古民家は空き家かな?』と思ったり、偶然の出会いを楽しんだり。

【4】また訪れたくなったら、ふたたび足を運ぶ。

「また来ようかな」と思ったら、LINEやメールで気軽にご連絡ください!

⏳ 『泰阜村ー隠れ家探す旅』係は こちら! または、 LINE でご連絡ください。

⚠ 初回は地域のことを知るための訪問となります。ここでの暮らしが気に入りそうでしたら、状況に応じて役場の方へご案内をいたします。

山奥の古き家で紡ぐ、新たな物語

🏡 山奥暮らし倶楽部は、落人や武士の記憶が息づく古民家を、新たな担い手へとつなぐお手伝いをしています。

📜 いにしえの記憶を紡ぐ、名もなき古民家や小屋の物語に触れる。

山奥の物件情報や、縄文や鎌倉時代から続くその土地の記憶、古き家に刻まれた物語をお届けします。また、個別のご相談もLINEで受け付けています。

🌿 今すぐ登録して、村の物語に触れる。

📖 過去の物語を読む(LINE配信アーカイブ)

長野|信濃國下伊那

— 南朝武士の誇りと山岳縄文の地

この地は、縄文の時代から豊かな自然に恵まれた土地でした。

丸みを帯びた山々が連なり、天竜川との標高差が生む多様な環境の中で、

人々は狩猟や採集を行いながら暮らしていました。

天竜川沿いの肥沃な土地では田畑を開き、稲作文化が根付いていきました。

やがて、山間に点在する村々が形成され、それぞれが独自の自治を持ち、村ごとの暮らしを築いてきました。

また、この地は戦に敗れた者たちを受け入れる地でもあり、 落人たちは山間の谷に身を伏せ、やがて里に降りて村を築いていきました。鎌倉武士や戦国の世を逃れた者たちが集落を形成し、今も山水を利用した昔ながらの暮らしが息づいています。

こうした土地柄から、南北朝時代には南朝の宗良親王を象徴として崇め、その志を自らの地に刻み込みました。戦国時代に入っても、中央の支配とは一定の距離を保ち、開拓精神と土着の文化を守り続けてきました。

また、この地の武士たちは山岳地帯を活かし、ゲリラ戦を得意としました。

そのため時の支配者もこの地を完全に掌握することはできず、武田氏でさえもその力を認め、南山衆として活用した村もありました。

こうして地元の自治が尊重され、自然に根ざした独立した文化が育まれていったのです。

この気風は現代にも受け継がれています。今なお自然と共に生きる暮らしが根付き、人々は縄文の息吹を感じながら土地を耕し、山水とともに暮らしを紡いでいるのです。

🏡 南木曽町|木曽の山奥に佇む歴史の証の本格づくり古民家

南木曽の山間に佇むこの古民家は、まるで時代を超えてその存在感を主張しているかのようです。集落の端に位置するこの建物は、かつての名主の家だったのではないかと思わせる風格を持ち、厳しい自然と共に生き続ける歴史を静かに伝えています。

堂々たる本格づくりの構造は、木曽のヒノキの癒しの香りが漂い、まるで里山の風景と一体となったかのようです。その姿は木曽の歴史と風土を感じさせ、他の地域では見られない独特の雰囲気を感じさせます。

どっしりとした佇まいは、まるで山間の桃源郷を守る番人のよう。保存状態の良さも、この地の気候と風土の恩恵でしょう。この場所に足を踏み入れると、現代の喧騒から離れ、過去の時間に包まれるような感覚に浸ることができます。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:3833 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🏡 南木曽町|広々とした敷地に佇む【ポツンと一軒屋】

南木曽町の山奥にひっそりと佇むこの和風家屋は、集落から離れた広々とした敷地にポツンと建っています。里山のように開けた場所に位置し、のびのびとした立地が魅力です。木曽らしいしっかりとした和風の作りが特徴的で、外観からも丁寧に手入れされていることが感じられます。

昭和の香りが漂うポツンとした和風家屋がも南木曽町の魅力のひとつですが、この家は特に集落から離れていて、その静けさに驚きます。木の香りが漂うこの家屋は、地域独特の本格的な作りも感じられます。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:4673-16 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

内容に応じて、不動産業者のWebページなども参考情報としてご紹介する場合がありますが、当サイトは物件の売買・賃貸には一切関与しておりません。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🏡 南木曽町|小高い集落に佇む木曽の文化を残す素朴な風情の古民家

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

🏡 南木曽町|中山道の古(いにしえ)の文化を引き継ぐ古民家

-1024x473.png)

※ この建物は、かつて空き家バンクで公開されたもので、現在は歴史的記録として掲載しています。画像はプライバシー保護のため一部加工しています。

🏡 南木曽町|昭和の香り漂う格安の洒落た傾斜地にある平屋

-21-1024x514.png)

※ この建物は、かつて空き家バンクにて公開されていた情報です。現取引には関与しておらず、画像はプライバシーに配慮して一部加工しています。

🏡 阿智村|いにしえの風情を残す街道沿いの大ぶりの古民家

南木曽から峠を越えて山を降りた先、国道沿いから少し奥まった場所に位置する大ぶりの古民家です。この物件は、かつて由緒ある建物であったかもしれないと感じさせる雰囲気を持っています。国道沿いと言っても、道路から少し奥に入っており、車の通りが少なく、静かで落ち着いた環境です。打ち水が似合うような狭い通りに面し、その風情は京都の横町を思わせます。

古民家のすぐ裏手には山道が広がり、集落の一番奥に位置するため、周囲はとても静かです。南木曽の文化が色濃く残るこの場所では、縁側に座りながら自然と触れ合う静かな時間を過ごすことができます。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:2475 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

長野|信濃國七二会(北信州)

— 琥珀に閉じ込められた煌めき、静寂と秩序の村

静かなる封印 ― 琥珀の中に眠る、いにしえの村。

静かに息づいてきた、山と祈りと秩序の世界。

そっと起こさないように、夢の中にはいっていく…

そして、少しだけ、夢の温もりに触れてみませんか。

🕰️ ただいま、いにしえの物語、作成中です。

今しばし、時を頂戴仕りたく候。

⛰️ 七二会(なにあい)|集落一の縁側からのアルプス絶景の古民家

⛰️ 七二会|遥かなる見晴らしポツンと古民家

⛰️ 七二会|竹林に佇む赤屋根の古民家

⛰️ 七二会|集落の頂に佇む静寂の堂々たる古民家

⛰️ 七二会|新たな息吹を待つ青い屋根の古民家

⛰️ 七二会|自然と共に暮らす農作業向きの古民家

⛰️ 七二会|竹林の奥に広がる絶景!山奥の昭和の古民家

⛰️ 七二会|静寂の山水に包まれた古民家たち—論地(ろんじ)

⛰️ 七二会|山水に寄り添い、畑と生きた古き家—論地

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:論地272 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

山奥の古き家で紡ぐ、新たな物語

🏡 山奥暮らし倶楽部は、落人や武士の記憶が息づく古民家を、新たな担い手へとつなぐお手伝いをしています。

📜 いにしえの記憶を紡ぐ、名もなき古民家や小屋の物語に触れる。

山奥の物件情報や、縄文や鎌倉時代から続くその土地の記憶、古き家に刻まれた物語をお届けします。また、個別のご相談もLINEで受け付けています。

🌿 今すぐ登録して、村の物語に触れる。

📖 過去の物語を読む(LINE配信アーカイブ)

⛰️ 七二会|天空にそびえる孤高の古民家ー滝屋

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

⛰️ 七二会|高台に構える赤屋根の古民家ー滝屋

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

長野|信濃国北の守り(北信州)

— 峠を越えれば、戦国の記憶と北の砦

⛰️ 北信州の山間部:戦乱に翻弄されながらも、知恵と誇りで生き抜いた地

この山間の地は、山岳信仰が根付く一方で、戦乱の地でもありました。ここでは、武将たちの駆け引きと侵攻が繰り返されてきました。そして、険しい峠と深い雪が、外敵を寄せつけぬ自然の砦となり、人々は時に隠れ住み、時に村を追われながらも、この地で暮らしてきたのです。

かつて戦乱の要塞だったこの地も、いまは静かな山間の集落へと姿を変えました。しかし、その固い絆と生き抜く知恵は、今も脈々と受け継がれています。

人と人とのつながりが希薄になった都会の生活。その波が広がる中、この地は今も、人々の心の拠り所であり、変わることはありません。

静かに、しかし確かに、その景色とともに、人と自然が共にあるべき姿を紡いでいるのです。

🛖 小田切|秘境に佇む隠れ家:静かな集落の端にある古民家

小田切は長野市の西部に位置しています。この地区の魅力は、山深い地域特有の隠れ里的な地形美と長野市内からのアクセスの良さにあります。

隣接する七二会との間には、山水が湧き出る小さな沢があります。かつてこの水源を巡って、両地区間で争いがあったとされています。 そのため、山水を求める者にとっては魅力的な場所(論地)となっています。

さて、市街地から続く狭い山道を登ると、都会の喧騒から一転して、隠れ里にワープしたかのような静けさに包まれます。この独特のギャップは、訪れる人々に心の安らぎを与えてくれます。

この地区は、かつて上杉謙信や武田信玄といった武将たちの争いの舞台であり、その争いに翻弄された人々がこの山奥に住み着いたと言われています。そのためで、集落は古き良き文化を保持し、隠れ里としての魅力を放っています。

小田切は、都市部の喧騒から離れた静かな隠れ家として、多くの魅力を秘めています。歴史と自然が織りなすこの地で、穏やかな時間を過ごすことができるでしょう。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:1592 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🛖 小田切|時代を超える秘密:戦国隠れ里の静寂な古民家

長野市に位置するこの古民家は、まるで戦国時代にタイムスリップしたかのような集落の一番奥に佇んでいます。かつての平家の落人を想わせるような静かな環境で、枯れた風景の中にも落ち着いた美しさが感じられる場所です。

長野市街地から直接山を登り、この隔絶された集落に足を踏み入れると、都市の喧騒とは無縁の、静かでゆったりとした時間の流れを実感できます。標高約700メートルに位置するこの地区は、夏場でも涼しく過ごしやすい環境が広がっています。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:1592 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🖼️ 篠ノ井|信州の自然と里山の豊かな風景と農業

篠ノ井地区は、長野市内の市街地から容易にアクセスできる一方で、すぐに山へと続く道もあり、山奥暮らしの拠点となっています。この地区は、信州特有の里山的な風景が広がる場所もあり、自然の美しさと都市部の便利さを兼ね備えています。

また、豊かな土地は農業にも適しており、特に野菜作りに関心がある方には非常に魅力的です。篠ノ井地区では、現代の利便さを失うことなく、自然豊かな環境で生活できる魅力的な場所と言えます。

※ この写真は、地域の風景やその空気感を伝えるためのものであり、物件の広告ではありません。

🖼️ 中条|信州の自然と里山の豊かな風景と農業

長野市およびその周辺地域は、都市の喧騒を離れ、昔ながらの山奥暮らしを求める人々にとって興味深い場所です。

中条では、基本的なインフラが整っており、道の駅や小学校も点在しています。地域にはアカデミックでオープンなコミュニティが形成されており、山奥特有の人間関係にとらわれず、自由で心地よい暮らしができるのが特徴です。自然と共生しながらも、現代的な利便性を重視する方々にとっても魅力ある場所かもしれません。

🖼️ 戸隠|時代を超えた山奥古民家と棚田が織りなす時空の旅

長野市内の喧騒を抜け、中条地区と小川村を経由して、いにしえの山奥、戸隠へ。

これまで白馬への道からしか戸隠を見たことがなかった私にとって、この旅はまるで時空を超えた探索のようでした。

戸隠は、古来からの神社を中心に、古の香りとロマンが漂う場所。その奥深さを知る旅は、お蕎麦屋さんが立ち並ぶメインエリアを過ぎ、少し外れた集落へと続きました。

ここでは、山に囲まれた田んぼや棚田の中に点在する古民家が、昔ながらの風情を今に伝えています。閉鎖的ではないものの、隔離されたような環境で育まれた文化の豊かさが、訪れる者の心を深く打ちます。

🏡 戸隠|山奥に抱かれる絵画のような里山の古民家

最初に写真を見たとき、アスファルトの道路に囲まれている点が少し気になりましたが、現地に足を運んでみると、まったく異なる風景が広がっていました。目の前には里山と広がる田園風景があり、その豊かな美しさに心を奪われました。周囲の草木が茂り、肥沃な土壌が感じられるこの場所には、自然と共生する暮らしの息吹が漂っています。

この古民家はコンパクトながらも、周囲の田園と一体となり、穏やかな環境が広がっています。集落は細い道が入り組んでいますが、家の立地は地形に恵まれ、日常生活に支障はありません。山奥暮らしに興味がある方にとって、新しい日々の風景を探す楽しみが感じられる場所と言えそうです。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:8737 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🏡 戸隠|静寂の渓流沿いの【ポツンと一軒家】

この古民家は、集落からけっこう離れた場所にあり、まさに「ポツンと一軒家」と言える静かな環境にあります。家の前を美しい渓流が流れ、周囲には田んぼが広がり、まるで絵画のような風景が広がっています。

青い屋根が特徴のこの古民家は、訪れた際には草が生い茂っていましたが、丁寧に手入れをすれば、元の美しい姿を取り戻すことができるでしょう。少し高台に位置しており、渓流や田んぼを見下ろす絶好のロケーションにあります。

戸隠の隠れ里としての風情が色濃く残るこの場所は、観光客の訪れることが少なく、静けさが漂います。周囲に家もなく、まるで時間が止まったかのような感覚が広がります。日本の隠れた里の魅力が息づくこの古民家で、静かな時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:920 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🏡 鬼無里|山奥の秘められた歴史と北アルプスを間近に望む絶景の村

鬼無里は、昔ながらの雰囲気を色濃く残しており、彫刻家が住むなどアーティスティックな香りも漂っています。

山奥に位置しながらも整備されており、北アルプスを望むそのロケーションはまさに絶景です。

その昔、この地は湖の底にありましたが、ある日山崩れが起きて谷が現れ、そこが村となったという言い伝えがあります。

現在、鬼無里は長野市から白馬村へ抜ける通り道となっており、交通の要所として道が整備されているため、車でのアクセスも比較的容易です。

しかし、山肌に点在する集落は今もいにしえの生活感を色濃く残し、木曽義仲の頃の伝説を今も伝えているようです。

🏡 鬼無里|北アルプスを望む大ぶりの古民家

急峻な山肌に点在する昔ながらの集落は、外部から訪れる人も少なく、古き良き生活がそのまま息づいています。山肌の上方に位置し、急坂に沿って広がるこの集落は、まるで古の里そのもの。北アルプスを望む絶景が広がるこの場所には、時代を超えた静けさがあります。

この古民家がある上新倉という集落は、鬼無里の昔ながらの風情を今に残しており、神秘的な雰囲気です。実は、最初に迷い込んだのは一段したの別の集落で、地元の方の助けを借りて裏道を通り、ようやくたどり着いたこの場所は、壮大でどこか神々しい雰囲気を漂わせていました。

迷いながら進む道中は、まるでタイムスリップしたかのような感覚に陥りました。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:3502 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

内容に応じて、不動産業者のWebページなども参考情報としてご紹介する場合がありますが、当サイトは物件の売買・賃貸には一切関与しておりません。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

🏡 信州新町|秘境の地、自然と歴史が織り成す山奥の古民家

※ この建物は、歴史的記録として掲載しており、取引可能な物件情報ではありません。

🏡 信州新町|いにしえの空間、山奥の隠れ家的古民家

-1024x712.png)

※ この建物は、かつて空き家バンクで公開されたもので、現在は歴史的記録として掲載しています。画像はプライバシー保護のため一部加工しています。

この古民家は、かつての時代の姿をそのまま残した山奥の集落にあります。外部からの訪問者もほとんどなく、ゆったりとした時間の流れが続くこの場所は、現代の喧騒から隔絶された隠れ家のようです。

到着までの道中は、まるで時代を遡るような感覚に包まれ、途中の風景は古の世界が広がっていました。静かに佇むこの古民家は、地域の歴史を感じながらも、新たな物語を紡ぐための場所として魅力を放っています。

周囲には他の空き家も点在しており、地域の持つ深い歴史と静けさを味わうことができます。集落の中心には古い神社があり、その厳かな雰囲気はまるで京都の奥深い山中にいるかのような感覚を味わわせてくれます。

🏡 大岡|広々とした農村地域の棚田に溶け込む癒しの古民家

この古民家は、広々とした土地に佇む、こじんまりとした集落に位置しています。建物は適度に隣家と離れて配置され、古い学校や廃校を思わせる佇まいが残り、明治から昭和の時代の雰囲気を感じさせます。

周囲には棚田が広がり、瓦屋根の家がその風景に自然に溶け込んでいます。山間の平坦な土地にあり、急な坂もなく、牧歌的で穏やかな空気が漂います。まるで昔の農村の風景のように、のどかな時間がゆっくりと流れているような景色が広がっています。

この場所には、忙しい日常から少し離れた時間が流れ、心を落ち着かせる静けさが漂います。まるで懐かしい時代に戻ったような、この集落の風情を楽しみながら、のんびりとした暮らしを想像してみてください。

🏡 この建物に関する情報や関連リンクをご希望の方は、

🟩 古家番号:1403-1 を添えて、コチラ または

LINE にてご連絡ください。

内容に応じて、信州空き家バンクや行政窓口などの参考情報をご案内いたします。

※ 本ページは不動産の広告ではありません。紹介している建物は、地域の文化・景観紹介の一環であり、売買・賃貸の勧誘を目的としたものではありません。

群馬|上野国(こうずけのくに)南牧村

— 知恵と和の風がめぐる山奥の里

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

群馬県南牧村は、「不便だけど、だからこそ暮らしていける」村です。

この地では、古くから人々が自然と向き合い、知恵と工夫を重ねながら暮らしてきました。

「外に吹く風が福を運ぶ」ーこの精神が村を支えてきたのです。

🛖 南牧村 ― 縄文の狩人が刻んだ暮らしの記憶を残す古民家

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

この地では、旧石器時代、黒曜石や水晶の石器が使われていました。

そして江戸時代には、優れた砥石がこの地の誇りとなりました。

南牧村は、いにしえの昔から、命をつなぐ知恵と技が息づく場所だったのです。

それは、まさしく“縄文狩人”の誇りでもありました。

🛖 南牧村 ― 福を運ぶ風が通う、山奥の古民家

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません。画像はプライバシー保護のため加工しています

この村の人たちは、険しい自然の中で暮らしてきました。

この土地は稲作には適さず、暮らしは決して容易ではありませんでした。

外とのつながりは、命をつなぐ手立てだったのです。

やがて戦国時代、村人たちは領主に抗いました。

そして、風の如くやってきた武田信玄に助けられたのです。

その時は、喜びのあまり、橋の上から火の輪をぐるぐる回したといいます。

それが「🔥 火とぼし祭り」となりました。

その火は、いまも外の風に揺れながら、ひそやかに魂を灯し続けています。

🍃 今日もまた、時の風を受け入れながら――

山奥の古き家で紡ぐ、新たな物語

🏡 山奥暮らし倶楽部は、落人や武士の記憶が息づく古民家を、新たな担い手へとつなぐお手伝いをしています。

📜 いにしえの記憶を紡ぐ、名もなき古民家や小屋の物語に触れる。

山奥の物件情報や、縄文や鎌倉時代から続くその土地の記憶、古き家に刻まれた物語をお届けします。また、個別のご相談もLINEで受け付けています。

🌿 今すぐ登録して、村の物語に触れる。

📖 過去の物語を読む(LINE配信アーカイブ)

山奥で暮らす|時を超える隠れ家古民家の風景探訪

山深い村、歴史が刻まれた町、過疎化の進む限界集落——それぞれの土地には、かつての暮らしの知恵が詰まった建物や、四季折々の風景に溶け込む風土、人々が紡いできた物語があります。

そうした場所を訪ね歩き、探検の中で出会ったいにしえの物語を受け継ぐ古民家や、その土地ならではの記憶が詰まった風景を記録し、未来へと紡いでいきます。

なお、本ページに掲載する情報は、地域の魅力を伝え、歴史の断片を記録することを目的としており、物件紹介ではありません。 ここに登場する建物や古民家は、あくまで風景として巡ったものであり、取引可能な物件情報ではなく、「地域の履歴書」としての記録 となります。

さまざまな地域を巡り、時を超えて受け継がれてきた風景に触れながら、山奥で暮らすことの本質 に思いを馳せていただければ幸いです。

🍃長野県伊那市|山間のなだらかな自然豊かな里山の倉景色

新山は、緑豊かな山々に囲まれた地域で、伊那市の中でも里山が特に美しい地区です。市街地からのアクセスも容易で、一本道を進んでいく形です。

他の長野の地域や北信州とは異なり、豊かで整備された里山環境が広がっています。周りに高い山がなく、杉の木などの針葉樹もあまり見られない、昔ながらの里山環境が広がっています。

ここには田舎暮らし体験施設があり、伊那市でも特に整備に力を入れている地域で、昔ながらの環境が残されています。新山には新山小学校もあり、地域には自然を愛する人々が移住してきてコミュニティを築いています。

さらに、奥に進んで行くと、絵に描いたような里山が広がっており、古民家喫茶など洒落たお店もオープンしています。新山は、山間の自然豊かな里山生活を求める方々にとって理想的な場所です。

山梨県早川町|急坂を越えた南アルプス越しの黒塗り古民家

早川町は、川を挟んで急峻な山肌に沿うように集落が点在し、廃村となった場所も少なくありません。そのロケーションは、まさに秘境と呼ぶにふさわしい別世界です。

山間に点在する集落には、隠れ家的な古民家が点在し、まるで時が止まったかのような風景が広がります。中には、完全に陸封された隔離集落も存在し、その外部を寄せ付けない雰囲気は、まるで一つの小国のようです。現代社会の喧騒から離れ、静けさとロマンを求める者にとって、ここでの暮らしは一つの理想郷です。

忙しい日常を離れ、新しい生活のスタート地点として山奥の古民家で過ごす時間は、現代の冒険者にとっての貴重な体験となることでしょう。

この古民家は、標高差200mの険しい山道を登った先、ほぼ廃村と化した小さな集落に位置しています。狭く舗装されていない道路は車での通行が極めて困難で、訪れる者はほとんどおらず、完全に孤立した場所です。

この古民家は、標高差200mの険しい山道を登った先、ほぼ廃村と化した小さな集落に位置しています。狭く舗装されていない道路は車での通行が極めて困難で、訪れる者はほとんどおらず、完全に孤立した場所です。

春には、小ぶりながらも美しい垂れ桜が咲き乱れ、少し崩れかけた木製の吊り橋が谷を渡る風景はロマンティックならがら秘境度も満点です。

ここから南アルプスの壮大な眺望を楽しむことができ、夏には霞がかった青い山々が連なる絶景が広がります。この隔絶された地にあっても、古民家はかつての人々の生活の痕跡を今に伝えています。

山梨県早川町|青屋根の隠れ家: 山間の静謐な一軒家

この物件は山梨県早川町にある、おそらく無人の古民家で、特徴的な青屋根が印象的です。

数十メートルの標高差がある急峻な坂道に位置するこれらの古民家は、南アルプスの部分的な眺望と、早川から富士川へと続く美しい川の流れを望むことができ、そのロケーションは特に魅力的です。

リノベーションを行い、急峻な山肌にせり出したテラスを 設置すれば、さらに魅力的になりそうです。

かつて賑わいを見せたであろう頂上近くの廃れた神社や、太陽が当たる斜面にポツンと茂る柑橘類が、この地域のかつての生活を偲ばせます。

そして、なんと集落のてっぺんには ポツンと一軒家が! やはり、どこの集落でもその一番上の部分はポツンと一軒家になっていることが多いです。

また、場所的にも、街中から30分程度で富士川町のスーパーなどに行けるなど生活には不便しません。

中部横断道の早川インターが近く、二地域居住の拠点や隠れ家としても利用できそうです。このように、急峻な山間に有りながらという生活の利便性を兼ね備えたこの物件は、リノベーションを施すことで、さらに魅力的な場所へと変貌するでしょう。

山梨県早川町|静かに息づく山あいの隠れ家古民家

山梨県早川町、南部に位置し静岡に近いこの地域は、急峻な山肌に囲まれた茶畑や柑橘類が育つ風景が広がり、どこか静岡の雰囲気を感じさせます。

山梨県早川町、南部に位置し静岡に近いこの地域は、急峻な山肌に囲まれた茶畑や柑橘類が育つ風景が広がり、どこか静岡の雰囲気を感じさせます。

この古民家は、そんな早川町の奥まった山道を進んだ先にひっそりと佇んでいます。見逃してしまいそうな小さなお地蔵さんが並ぶ脇道を入り、まるで現代から隔絶された桃源郷に迷い込んだような場所で、この美しく手入れされた古民家を発見しました。

集落の入口にぽつんと佇み、ひっそりとした暮らしが営まれている様子は、忙しい現代社会の喧騒から逃れたい人々にとっての癒しの隠れ家と言えるでしょう。

山梨県早川町|隔離された山奥の秘境|外部を拒む古民家集落

先に紹介した古民家から、さらに奥深く切り立った崖道を進むと、現代とは隔絶されたかのような秘境にたどり着きます。この道は、崖からパラパラと落ちる小石に注意しながら慎重に進まねばならず、まさに冒険そのものです。細いくねくねとした山道は、進む者に試練を与え、道の先に待つ秘境への期待を高めます。

先に紹介した古民家から、さらに奥深く切り立った崖道を進むと、現代とは隔絶されたかのような秘境にたどり着きます。この道は、崖からパラパラと落ちる小石に注意しながら慎重に進まねばならず、まさに冒険そのものです。細いくねくねとした山道は、進む者に試練を与え、道の先に待つ秘境への期待を高めます。

その先には、まるで宇宙船のように外部からの干渉を拒む集落が広がっています。この地区は、ギアナ高地のように四方を急峻な山に囲まれた、完全に陸封された地形を持つ独特な場所です。山道の先に輪っかのような開けた台地があり、そこに集落がひっそりと息づいています。

集落内では時間が止まったかのようで、外部から訪れる人はまずいないでしょう。頻繁に起こる崖崩れのリスクと急な斜面に囲まれたこの地は、まるで古代にタイムスリップしたような異郷の地で、外部からのアクセスを拒む特異な地区と言えます。

この風景と独自の文化は、後世に残すべき価値があります。この独特の地は、道なき道を進み、新たな発見を求める冒険者にとって新たな舞台です。

山奥暮らし倶楽部では、「新世代探検隊:新しい山奥ライフを発見せよ!」をテーマに、令和の川口探検隊として、まだ知られていない山奥を探索しています。🌲🏡 LINEでは、これらの冒険や発見の様子を配信し、山奥の静けさと新たな暮らしの魅力をお届けします。🐾🌟

LINE配信サンプル

👇 今すぐ友達登録して、山奥暮らしの最新情報を手に入れよう!👇

LINE配信アーカイブはコチラです。

山梨県早川町|山奥の集落で見つけた隠れ小屋

令和の川口探検隊が山梨県早川町で発見したのは、山間にひっそりと佇む小さな小屋。晴れた空の下、豊かな自然に囲まれたその小屋は、まるで時が止まったかのように静かで、風景と一体となっていました。

令和の川口探検隊が山梨県早川町で発見したのは、山間にひっそりと佇む小さな小屋。晴れた空の下、豊かな自然に囲まれたその小屋は、まるで時が止まったかのように静かで、風景と一体となっていました。

小屋は農作業のためのものか、あるいは誰かの隠れ家的な住まいかは定かではありませんが、そのシンプルで素朴な佇まいは、この地域の風土と見事に調和しています。

現代の喧騒を忘れ、山奥の静寂の中で自分だけの時間を過ごす。この小屋は、そんな新しい暮らしの可能性を秘めた場所です。

山梨県早川町|青に包まれた異世界の古民家

早川町の川を渡り、今まで通り過ぎていた気になる橋を越えた先に広がる集落。その中に、青みがかった独特の風合いを持つ古民家が佇んでいます。この青い古民家は、赤い屋根や木肌が一般的な古民家とは一線を画し、全体が青で統一され、青空とのコントラストが異世界のような雰囲気を醸し出しています。

早川町の川を渡り、今まで通り過ぎていた気になる橋を越えた先に広がる集落。その中に、青みがかった独特の風合いを持つ古民家が佇んでいます。この青い古民家は、赤い屋根や木肌が一般的な古民家とは一線を画し、全体が青で統一され、青空とのコントラストが異世界のような雰囲気を醸し出しています。

早川町の古民家は、そのバリエーション豊かな外観が特徴で、訪れる者に新たな発見と驚きをもたらしてくれます。各家がそれぞれの顔を持ち、他の地域では見られない独特の魅力に溢れています。まるで時代を超えて異なる世界に迷い込んだような感覚に陥るこの場所は、令和の川口探検隊にとっても特別なスポットです。

山梨県早川町|山間に佇む銀色の美しさが映える古民家

この古民家は、かつて赤く塗られていた屋根が年月を経て銀色に変わり、その独特な風合いが青空に映える素晴らしい姿を見せています。元々の赤色がところどころに残り、その姿に時間の移ろいを感じます。

この古民家は、かつて赤く塗られていた屋根が年月を経て銀色に変わり、その独特な風合いが青空に映える素晴らしい姿を見せています。元々の赤色がところどころに残り、その姿に時間の移ろいを感じます。

山間にそびえ立つこの銀色の古民家は、時代の風を受けながら、その形を変え続けてきました。いにしえの時間と風土が見事に調和し、かつての鮮やかな姿から現在の静かな美しさへと変わりゆく様は、古民家の魅力そのものです。

山梨県早川町|山奥の濃い緑と調和する木目の美しい古民家

この古民家は、山の濃い緑に溶け込むように佇み、その木目の美しさがひときわ目を引きます。ゆるやかな屋根の傾斜や木の風合いからは、かつての裕福だった時代の名残が感じられます。今もなお堂々とした姿を保ち、まるで時代を超えて存在感を放ち続けているかのようです。周囲の山々と見事に一体化し、まるで絵画の一部のように風景に溶け込むその姿は、訪れる人々の心を静かに癒してくれます。

この古民家は、山の濃い緑に溶け込むように佇み、その木目の美しさがひときわ目を引きます。ゆるやかな屋根の傾斜や木の風合いからは、かつての裕福だった時代の名残が感じられます。今もなお堂々とした姿を保ち、まるで時代を超えて存在感を放ち続けているかのようです。周囲の山々と見事に一体化し、まるで絵画の一部のように風景に溶け込むその姿は、訪れる人々の心を静かに癒してくれます。

山梨県早川町|古民家

山梨県早川町|古民家

山梨県早川町|古民家

山梨県早川町|古民家

山梨県早川町|古民家

山梨県早川町|古民家

山梨県早川町|古民家

山梨県早川町|古民家

山梨県早川町|山奥の絶景: ポツンと史上最高峰隔世の一軒家

南アルプスの深い山奥、集落の果てを過ぎ、車止めから徒歩10分ほどの急峻な山道沿いに、趣のある古民家がひっそりと佇んでいます。まるで時が止まったかのような、山奥の一軒家で、まさに隔世、言葉に尽くせないほどです。

南アルプスの深い山奥、集落の果てを過ぎ、車止めから徒歩10分ほどの急峻な山道沿いに、趣のある古民家がひっそりと佇んでいます。まるで時が止まったかのような、山奥の一軒家で、まさに隔世、言葉に尽くせないほどです。

わらびが生え茂る周囲の様子は、かつてここで生活が営まれていた証しです。また、平屋の建物は意外にもしっかりしており、南アルプスの絶景のなかに溶け込むその景観は、苔むした独特の存在感を放ち、訪れる者を魅了します。

これまで多くの山奥にある一軒家を見てきましたが、この家は特に印象深い存在です。その見た目だけでなく、背後にある物語も含め、山奥の絶景の中にポツンと佇むこの一軒家は、まさに別世界に足を踏み入れたような感覚さえ覚えます。

山梨県某所:隠れ家古民家と時を超えた廃校巡り

山梨県某所の山奥で、ふらふらと迷い込んだ限界集落で見つけたのは、まさにタイムスリップしたかのような風景でした。この地域は、静かな山間に広がる自然と、歴史を感じる建物が点在しており、まるで異次元に迷い込んだような感覚に陥ります。

山梨県某所の山奥で、ふらふらと迷い込んだ限界集落で見つけたのは、まさにタイムスリップしたかのような風景でした。この地域は、静かな山間に広がる自然と、歴史を感じる建物が点在しており、まるで異次元に迷い込んだような感覚に陥ります。

まず目に飛び込んできたのは、時を重ねた心にグッとくる古民家たち。壁や屋根には自然の風雨に耐えてきた歴史が刻まれており、その佇まいは遥か昔の良き思い出へといざなってくれます。長い年月を経た風格を感じさせます。

さらに進むと、なんと廃校が姿を現しました。広い校庭に草が生い茂り、教室の窓ガラスは割れ、放置されたままの机や椅子がそのまま残っています。この廃校は、かつての子供たちの笑顔や賑わいを感じさせる、時間が止まったかのような場所です。

この限界集落には、まさに「ポツンと一軒家」と呼ぶに相応しいな古民家もありました。これらの家は、新たな生活を求める人々にとって、静かな山奥での理想的な住まいとなるでしょう。

長野市七二会、中条、鬼無里など|時を超えた風景と暮らす古民家たち

長野県には、広大な自然の中で、まるで隠れるようにひっそりと佇む古民家が数多くあります。特に、長野市から白馬にかけてのルートには、昔ながらの雰囲気がそのまま残った、自然豊かな場所が点在しています。

七二会、中条、小川村、鬼無里…どの地域もそれぞれの個性があり、自然と共に生きる喜びを感じられるところです。たとえば、白馬に近づくと、藁葺き屋根のレアな古民家が目に飛び込んできたりします。こんな風景を見ていると、まるでタイムスリップしたような気分になりますね。

これらの古民家は、周りの自然と見事に調和していて、時間が止まったかのような静けさと安らぎを感じさせてくれます。都会の忙しさを忘れさせてくれる、そんな場所です。

そして、これらの地域には手付かずの一軒家もたくさんあります。山奥での新しい暮らしを始めたいという人にとっては、ぴったりの場所かもしれません。ここでの暮らしは、ただ住むだけでなく、自然と一緒に生きる新しいライフスタイルを楽しむことができます。

長野市から白馬村にかけての山奥エリアでは、自然の美しさと共に、昔ながらの暮らしのスタイルが今も息づいています。ちょっと一歩踏み出して、新しい暮らしの可能性を見つけてみませんか?

長野市七二会|山並みを望むのんびり畑仕事が似合う山奥暮らしのバラック古民家

この古民家は、地元の方と探検隊が一緒に探索して発見したものでした。一時は物件としての話が進んでいたのですが、地元の方々の反対もあって話が流れてしまい、いまはお蔵入りの状態です。それでも、過去には多くの関心を集めた人気の物件でした。

古い伝統的な古民家とは少し異なり、集落の上部に位置しています。周囲を見渡せる高台にあり、目の前には広々とした風景が広がります。特に北アルプスとは反対側に広がる山々の景色は圧巻で、自然の美しさを存分に楽しむことができます。農作業にも向いているので、まるで夢のような運命の場所です。

今後も探検隊は、このような物件や地域の隠れた魅力を発見し、皆さまにご紹介していきたいと考えています。物件だけでなく、その地域ごとの風土や暮らしの魅力を一緒に見つけていくことが私たちの使命です。令和の探検隊は、まだまだ続く夢の旅路に出ています。

長野市七二会|遥かなる山並み霞みに浮かぶ絶景の古民家

山奥の急な坂道で見つけた雨に霞んだ絶景の古民家です。霧の中からひょっこりと姿を現したその姿はまさに夢現です。近くにはもふもふした豊かな土壌の農地が広がっており梅の花が咲き乱れ、そして、ふきのとうが芽を出していました。

山奥の急な坂道で見つけた雨に霞んだ絶景の古民家です。霧の中からひょっこりと姿を現したその姿はまさに夢現です。近くにはもふもふした豊かな土壌の農地が広がっており梅の花が咲き乱れ、そして、ふきのとうが芽を出していました。

この集落も当初は25軒ほどあったようですが、今は5軒ほどと消滅していく運命にあるようです。この景色をいつまでも残したいと、そう思わずにはいられない小雨の日でした。後日、晴れた日にここを訪れたのですが遥かなる山並みにたたずむその姿も素晴らしいものでした。

長野市中条|外界と遮断された山奥の隠れ谷にひっそりと佇む古民家たち

「こんなところに道があるわけがない、集落があるわけがない」と思いながら山道を進み、標高1000m付近まで登ると、突然視界が開け、そこに謎の集落が現れました。まさか、中条にこのような場所があるとは思いもしませんでした。静かな山奥の古(いにしえ)の生活が、ここに広がっています。

長野市中条|青い屋根の2軒連なり古民家

長野市中条で見つけた青い屋根が珍しく並んでいる立派な古民家です。通りすがりに見かけただけなので空き家であるかどうかもわかりません。しかし、雰囲気的に廃屋への道をまっしぐらに進んでいるように見受けられました。

このような山奥暮らしの様子を伝える古民家が失われていくのは誠に残念です。この2軒の古民家はどこか遠い昔に連れてってくれるような懐かしさを感じさせてくれます。

過去に人々の営みがあったことを考えると誠に忍びない限りです。次の世代にこのような物件を引き継ぐためにも古民家の再生活動を続けていきたいと考えています。

長野市中条|なだらかな畑のほっこり古民家

古民家の前面に菜の花畑が広がるほっこり古民家です。おそらく人はもう住んでいないと思われますが、中条地区にはこのような人里離れたポツンとした場所に良さげな古民家が佇んでいたりします。

このような物件は雨漏りがあったりと、不動産市場では価値がないものとされてしまうことも多くもったいない限りです。

空き家バンクには登録できない物件も多いのですが、このような素敵な古民家が朽ち果てる前に皆さんの手に渡るよう活動していきたいと思います。

長野市鬼無里|山奥の究極のポツンと!ナチュラル藁葺き屋根古民家

「時を超える静寂:長野市鬼無里、究極の隠れ家に遭遇」

長野県の山奥、白馬に向かう途中で出会った手つかずの藁葺き屋根の古民家です。雪景色を背景にし、タイムスリップしたような異彩な存在感を放っていました。

しかし、荒れ果てた様子からは、かつて人々が生活していた痕跡と、今はもうその手が入れられていない現実が窺えます。地元の人々も少なく、この古民家はほぼ忘れ去られた存在となっています。通り過ぎる車にもほとんど気づかれることなく、今もなお、静かに時を刻んでいます。

長野県の山深く、日が落ちかける静かな時刻、白馬の方向へ車を走らせていました。そこで目にしたのは、雪に映える藁葺き屋根の古民家。一見すると時を忘れたかのようなその風景に、息をのみました。

急ぎ足で車を停め、その古民家に近づきました。手つかずの自然に囲まれ、ただぽつんと佇むその姿は、まるで過去からの使者のようです。そして、もう一軒、川を挟んで別の古民家が。荒れ果てた様子ながらも、屋根はしっかりとその形を保っていました。

地元の方に話を伺うと、この地区はもはやほとんど人の住まない場所。しかしその土地を守るように、わずかながら年配の方がいるのみだとのこと。

この古民家がどのような運命を辿るのか、放置された理由は何なのか、疑問は尽きません。

長野県小川村|山奥の秘境、限界集落にある古民家銀座

小川村の僻地にある限界集落で、山肌に密集する色とりどりの屋根を持つ古民家群が見つかりました。

この隠れた宝石のような場所は、ほぼ訪れる人もなく、標高約700mの地に、長野市との境界近くにひっそりと佇んでいます。

青、緑、赤の屋根が重なり合うこの古民家群は、まるで「古民家銀座」と呼ぶにふさわしい美しさです。時代に忘れ去られ、開発からも見過ごされたこの場所は、昔の姿を留める数少ない場所の一つと言えるでしょう。

長野県小川村|山奥の美しき遺産、青い屋根のポツンと古民家

小川村の辺境、長野市との境界付近に位置する限界集落。ここには、鮮やかな青い屋根を持つ古民家が、時間が止まったかのように、ポツンと佇んでいます。

遥か山並みを背にした、絵画のように美しいその姿は、訪れるものに感動を与えてくれます。

周りの自然と上手く調和し、まるで過去からのメッセージを今に伝えるかのよう。

手入れされたこの古民家は、「山奥の秘境、限界集落の美しき遺産」と称えられるべきものでしょう。

長野県小川村|山奥にある立派な4段構えの兜屋根の古民家

長野県の小川村で見つけた大きな立派な兜屋根の古民家です 。ここには人が住んでいらっしゃいますが由緒あるお家柄なのでしょうか。その昔お代官様の屋敷だったのかもしれないと勝手に想像しております。

あまりにも立派なので写メを撮ってしまいました。背景に映える北アルプスの山々と松の絡みで素晴らしく映える4段構えといった珍しい兜屋根です。いつかこのような山奥の古民家で暮らしたいものです。

長野県白馬村|昔そのままの懐かしい古民家

長野県の白馬村で偶然通りすがりに見つけた古民家です。今は人が住んでおらず倉庫代わりに使われているようでした。

中は当時そのままといった感でとても趣があるように見受けられました。いかにも昔風と言ったその佇まいはその屋根の色合いとともに本物を感じさせます。

ご所有者の方はいらっしゃるようですがこのような古民家を地域活性化の要として使えるのではないでしょうか。とても味のある昔ながらの飾らない古民家と言えます。

長野県大町市|街道沿いに佇む銀色屋根の古民家

長野県大町市の街道沿いで見かけた銀色屋根といっても赤い塗装が剥げてしまった古民家です。屋根や梁自体はしっかりしていそうなので物件として再生するなら今がラストチャンスかなと考えています。

この場所は三叉路に当たるので、例えば 古民家カフェなどでおやきなどを出しながらコーヒーを飲むと言ったスタイルで流行るかもしれません。

長野県大町市|街道沿いの赤屋根のこじんまりした古民家

こちらも長野県大町市のはずれの白馬方面で見つけた古民家です。こじんまりとした古民家で何年もそのまま放置されているようです。

しかし、気候もあるせいかそれほど傷んでおらず屋根もしっかりとした形を保ってるように見受けられます。

すっかり藪に覆われてしまっていますがこれらを綺麗にすればそこそこ良い物件になり得るのではないでしょうか。

このようなこじんまりとした物件としての古民家はいろいろと用途も多く、しかも交通の要所に位置するため物件としての価値は高いと言えるでしょう。

長野県麻績村|江戸風情の品の良い庶民的な古民家

長野県の麻績村(おみむら)で見つけた地域の風土にあった庶民的な古民家です。どこか穏やかな江戸風情を感じさせてくれます。

一応、歴史資料館みたいになっているのですが、物件としての魅力も大きいです。他の地域や村に見られるようないかにも古民家といった感じではなく、どこか控えめな雰囲気を感じさせてくれます。

もしかしたら本当に江戸時代の様相をそのまま残しているのかもしれません。この辺りは気候も穏やかで平地が広がっており、豊かな実りを感じさせるそんな風土も関係しているのでしょうか。

やはりその土地の風土や文化に根ざした古民家は人々の暮らしを伝えており、同時にとても心癒されるものがあります。

長野県麻績村|風化の枯れ具合が素晴らしい古民家

風化してもなお素晴らしい凛として佇む古民家です。この地域の古民家の様子をしっかり残してをおり、どこか余裕がある雰囲気を漂わせています。

静岡県藤枝市|地域独特の景観を見せる二コブ古民家

この静岡の古民家は、その土地独特の風土を反映した佇まいが魅力です。二コブの屋根が特徴的で、どこか懐かしさと趣を感じさせるこの建物は、静岡の自然環境と調和した独自の風情を感じさせます。

この静岡の古民家は、その土地独特の風土を反映した佇まいが魅力です。二コブの屋根が特徴的で、どこか懐かしさと趣を感じさせるこの建物は、静岡の自然環境と調和した独自の風情を感じさせます。

日本各地に残る古民家は、その土地の風土に根ざした作りをしており、この静岡の物件も例外ではありません。静岡ならではの風情を味わいながら、静かな山奥の暮らしを楽しむことができる理想的な古民家です。

京都府京丹波町|遥かなる古の風を感じる平安の古民家

令和の探検隊が京丹波町で偶然出会ったこの古民家は、平安時代の貴族の烏帽子を思わせる、独特な存在感を放っています。屋根の先端が細長く伸び、その姿は七福神の寿老人を連想させ、京風文化の影響を受けた造りが鮮やかに表現されています。

令和の探検隊が京丹波町で偶然出会ったこの古民家は、平安時代の貴族の烏帽子を思わせる、独特な存在感を放っています。屋根の先端が細長く伸び、その姿は七福神の寿老人を連想させ、京風文化の影響を受けた造りが鮮やかに表現されています。

関東や長野の古民家とは明らかに異なり、どこか権威や格式を感じさせるこの古民家は、地域の歴史と風土が反映された特有のスタイルを持っています。京丹波の風土に寄り添いながらも、そこに住む人々の歴史や背景を雄弁に語りかけるような、圧倒的な佇まいです。

この古民家の存在感は、現地に足を踏み入れた瞬間から訪れる者の心を捉えます。静かな山奥にありながら、歴史の重みと自然の調和を感じさせる、まさに新たな発見の旅にふさわしい物件です。平安の風を感じながら、令和の時代に新たな息吹を吹き込む拠点として、この場所の魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。